一砖一瓦述说历史,一石一木承载乡愁。传统村落承载着中华民族的历史记忆,维系着中华文明的根,寄托着中华儿女的乡愁。千百年来,广西12个世居民族不断融合,创造了多姿多彩的文化,广西传统村落以多元的物质及非物质文化形态镶刻在八桂大地。保护发展传统村落是弘扬优秀传统文化、赓续农耕文明的需要,也是全面推进乡村振兴的需要。

近年来,广西着力推进传统村落的保护与发展。目前,广西共有自治区级传统村落792个,其中342个村落被列入中国传统村落名录,数量位居全国第十。乡愁归处,古韵新生。“传统村落八桂行”活动,与您一起走进14个设区市的传统村落,寻梦八桂乡愁,聆听“广西故事”。

钦州,古称“安州”,北倚逶迤丘陵,南临浩瀚碧波,自古便是山海交汇的文明走廊。在这里,蜿蜒的钦江滋养着平畴沃野,也沉淀了千年的人文薪火——散落在青峰秀水间的古村落,一门一窗打开的都是历史的画卷,一砖一瓦叠起的皆是岁月的铭文。

古老的村落卧于山水间,镬耳山墙静默耸立,青石板巷道蜿蜒幽深,青砖黛瓦见证时光晨昏流转,古井老树低语往昔的烟火寻常。这些村落是钦州大地凝固的诗行,沉淀着厚重的故事,承载着岭南文化的独特印记。

本期,我们探访钦州,踏上青石板道,抚过斑驳高墙,触摸苏村、大芦村、马肚塘村等传统村落的岁月痕迹和历史温度。

01 钦州市灵山县石塘镇苏村——镬耳如浪,叠出百载春秋

在广西钦州市灵山县石塘镇钟秀山脚下,静卧着一座古韵悠长的村落——苏村。每当夕阳西下,金色的余晖便温柔地洒落在一片规模宏大的古建筑群上。波涛般层叠起伏的山墙、飞檐翘角气势恢宏,宛如一块历经岁月打磨的璞玉熠熠生辉。

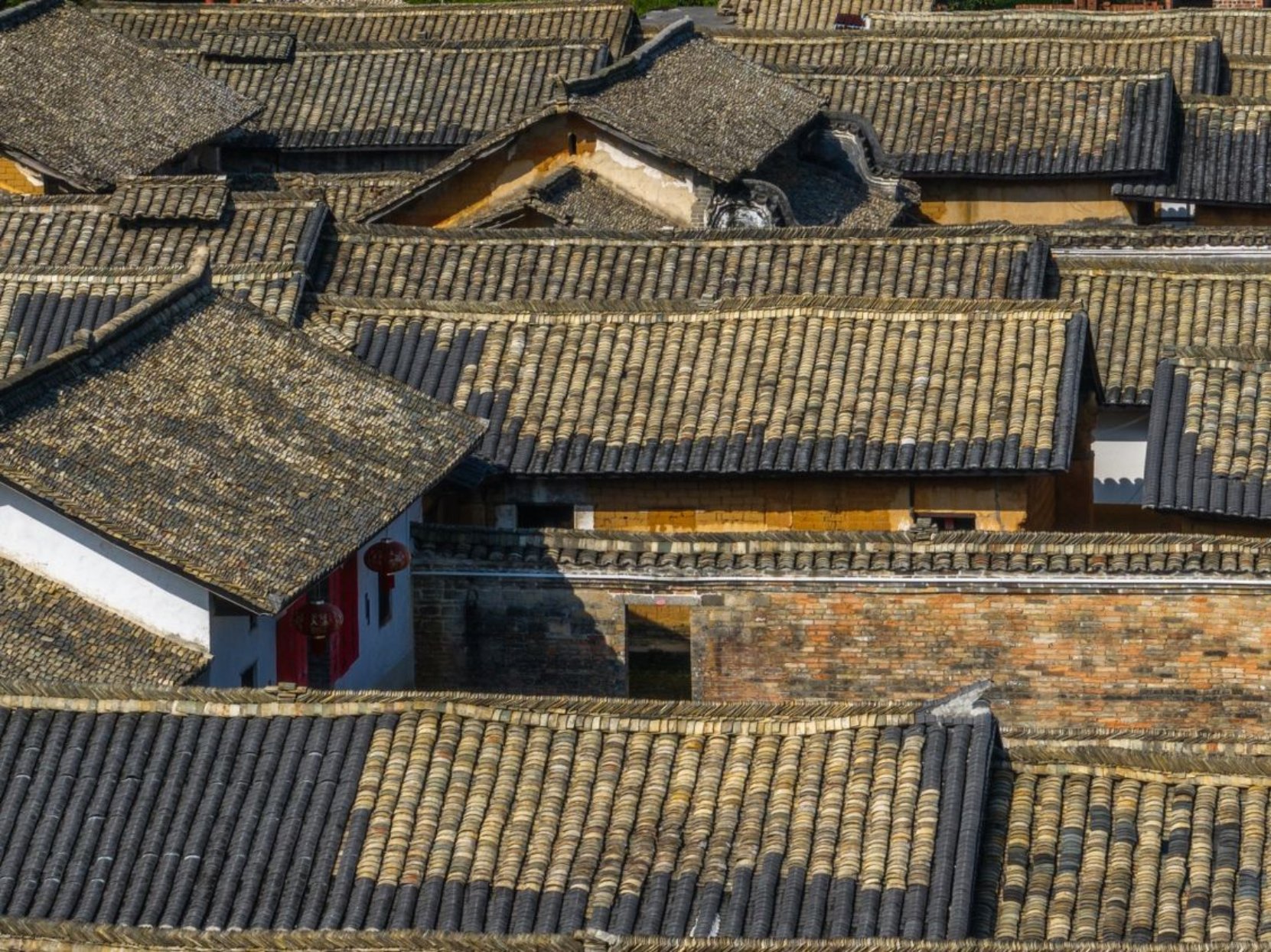

沐浴在阳光下的苏村古建筑,山墙如波涛般层叠起伏。

“瞧瞧这些屋顶,像不像巨大的耳朵?”一位须发皆白的老村民指着眼前鳞次栉比的奇特建筑群说,这便是苏村最为耀眼的标志——镬耳楼。

苏村古建筑群标志性建筑——镬耳楼。

这些高耸的封火墙,顶部如冠般耸起,两侧流畅地划出优美的弧形,缓缓下滑至檐端,又微微上翘,其独特造型酷似古代烹煮食物的大锅(镬)之双耳,故而得名“镬耳楼”。

镬耳楼造型酷似大锅双耳的封火墙。

镬耳楼独特的造型凝聚着古人的建筑智慧。独特的山墙不仅可以为屋宇遮蔽烈日酷暑、巧妙地引导风流穿堂入室;更为重要的是,一旦不幸遭遇火患,这高大厚实的墙体便能形成有效的物理阻隔,延缓火势蔓延,保护珍贵的建筑主体和住户的生命财产安全。实用与美观,在镬耳楼上得到了统一。

苏村古建筑群标志性建筑——镬耳楼,其山墙外形似“凸”字。

村中现存15组保存相对完好的明清镬耳楼群落。它们大多始建于清康熙末年,栉风沐雨四百余载,至今依然风骨犹存。

这些建筑皆以精选的石料、青砖、灰瓦、上等木材构筑而成,用料考究,造工精细。虽历经数百年风雨沧桑与时代变迁,其主体结构依然坚固,不仅承载着深厚的历史积淀,更散发着浓郁的岭南地域风情。

村中现存15组保存相对完好的明清镬耳楼群落。

不同角度下的镬耳楼山墙轮廓。

步入这些历经沧桑的古宅内部,艺术之美更是无处不在。精美的石雕、玲珑剔透的木雕、古朴的陶瓷构件、栩栩如生的灰塑与色彩斑斓的彩绘壁画交相辉映,尽管经历了四百余载风霜雨雪的侵蚀,依然色彩明艳,图案造型生动传神,线条清晰流畅。

苏村古宅内部檐下雕饰华丽、工艺精湛。

苏村古建筑屋檐下有三层莲花瓣装饰,寓意着“连升三级”。

无论是梁枋上的瑞兽祥云,还是门窗隔扇的花鸟人物,抑或墙壁檐下栩栩如生的壁画,无不淋漓尽致地展现出古代工匠超凡的审美情趣、匠心独运的构思与登峰造极的技艺水平。置身其间,仿佛穿越时空,触摸到明清时代苏村的心跳与脉搏。

苏村古宅造型精美的飞檐翘角和镬耳山墙。

作为明清时期岭南地区特有的建筑杰作,镬耳楼那刚劲有力的轮廓,更被赋予了深远的象征意义——它形似明朝官员庄重的乌纱帽。在等级制度森严的古代社会,唯有考取举人功名或官居九品以上者,方有资格营建此类宅邸。因此,每一座耸立的镬耳楼,都是其主人身份地位的无声宣言。

苏村镬耳楼庭院深深,步入其中,厚重的历史感扑面而来。

苏村镬耳楼栉风沐雨四百余载依然坚固完好。

苏村镬耳楼群的价值,不仅在于其艺术与历史的厚重,更在于其基本完整的保存情况、相对集中的位置以及蔚为可观的数量。如此规模宏大且成体系保存的镬耳楼群落在钦州极为罕见,具有重要历史意义与建筑学、美学研究价值。

2013年,灵山县石塘镇苏村入列第二批中国传统村落名录,苏村古建筑群(镬耳楼群)被列为自治区重点文物保护单位。这片规模宏大、保存完好的岭南建筑瑰宝,正焕发着新的生机与光彩。

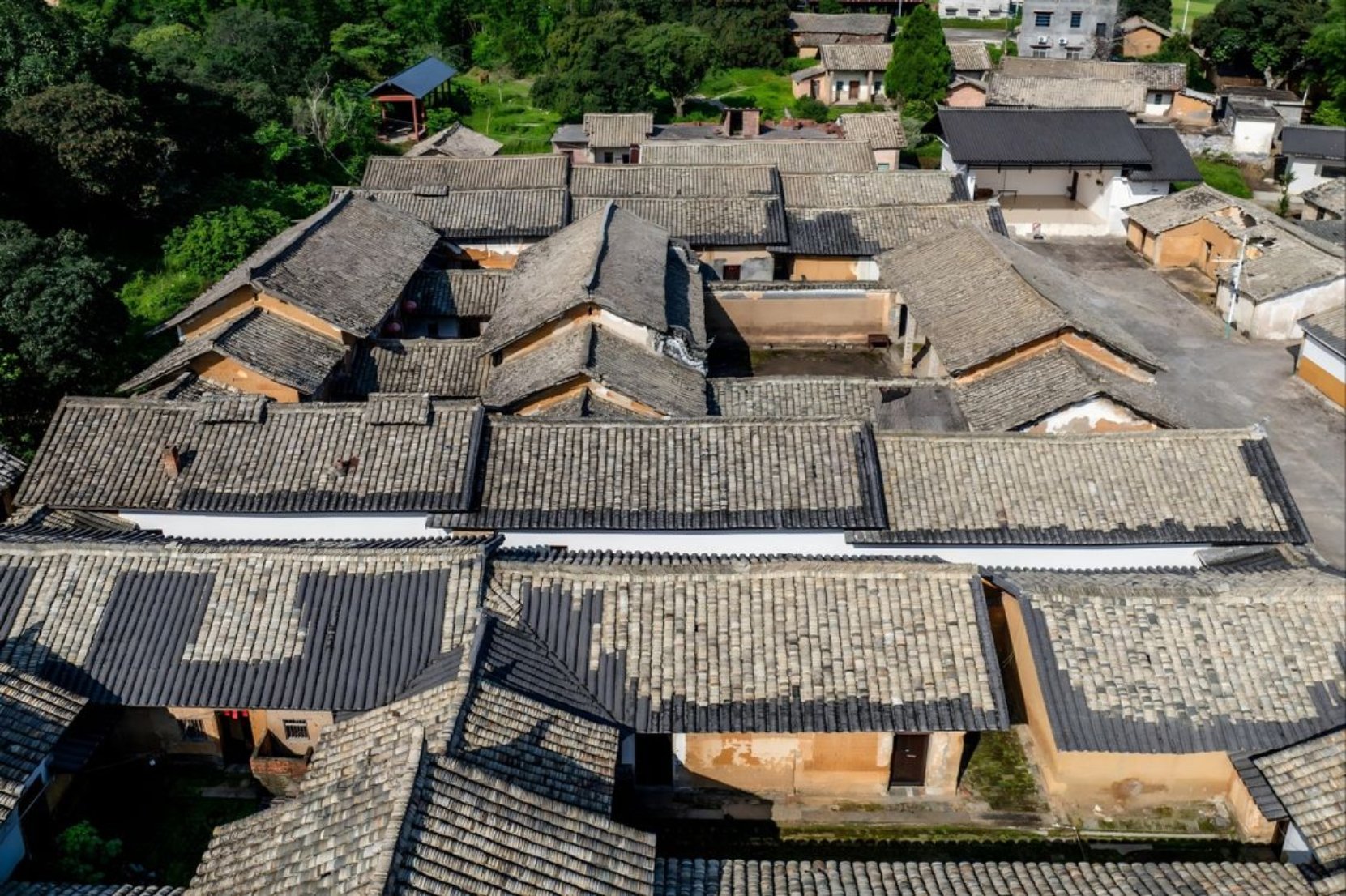

02 灵山县佛子镇大芦村——古村墨香五百年

在灵山县佛子镇有一座钟灵毓秀的村落——大芦村,大芦村以“古建筑、古楹联、古树”三古著称,青砖黛瓦的建筑群与葱郁的古树相映成趣,305副明清楹联点缀其间,步入其中,仿佛穿越时光,回到了耕读传家的明清岁月。

青山环抱、绿水萦绕的大芦村。

这座古村的传奇始于明嘉靖二十五年(1546年)。那时,山东蓬莱劳氏族人跋涉千里,在这片芦荻丛生的荒芜之地扎下根基。他们筚路蓝缕,就地取材,挖泥烧砖,蓄水为湖,依山构建宅院。

历经明清两朝280余年,劳氏家族先后建成了镬耳楼、三达堂、双庆堂、东园别墅等十个建筑群落,形成了占地45万平方米、广西规模最大且保存最完整的古建筑群。

大芦村古建筑群一角。

大芦村的古建筑具有典型的明、清时期岭南建筑风格。劳氏先人自建造第一个宅院伊始,便匠心独运,特意营造与周围环境相协调的休养生息氛围。

大芦村古宅前有一汪清池,池中倒映着古色古香的建筑。

古宅依山傍水而建,形成“背靠青山面朝绿水”的建筑布局。这些宅院多为砖木结构,墙体外部或下部为砖窑烧过的火砖,坚固承重,墙体里面或上部为泥砖,透气防潮,耐风雨侵蚀。精妙的砖木结构赋予宅院冬暖夏凉、回南天不潮的舒适特性,兼具实用与美观之妙。

历经近五百载风雨洗礼,这些古宅依然保存完好,静默诉说着昔日的辉煌与营建智慧。

沉淀着厚重历史的大芦村古宅。

这些宅院多为砖木结构,历经近五百载风雨洗礼依然保存完好。

经过劳氏先民们的辛勤开发,到清朝中期,这里已由当初的芦荻荒泽,发展为十五个姓氏和谐共居的繁盛村场。为铭记先祖创业之艰辛,族人遂取村名为“大芦村”,传承劳氏先祖“勿忘根本”的朴素训诫。

孩童在大芦古村中嬉戏玩耍。

大芦村古宅古朴秀美的飞檐翘角、雕饰、漏窗。

大芦村古建筑群落的房前屋后,有数棵树龄三百至五百年的古樟树、古梐树,更有数量众多的古荔枝树遍布村中。这些吸纳了几百年日月精华和山水灵气的古树,已树皮苍裂、枝杆如虬,依旧参天挺拔、枝繁叶茂,如巨大的盆景,为古村增添了无限生机与古意。

大芦村中有数棵树龄三百至五百年的古树。

村中孩童在古树下玩耍。

如果说古建筑群落是大芦村的坚实筋骨,那以传世楹联为代表的民俗文化绝对是其灵魂与点睛之笔。

劳氏祖先秉承江左家风深厚的文化根脉,在此孕育了独特的耕读传家文化。劳氏族人先后创作了305幅以修身、持家、创业、报国等为主题、兼具其家族家风家训特色的传世楹联,张贴在镬耳楼、三达堂等重要门庭之上。

大芦村中有305幅传世楹联,被称为“广西楹联第一村”。

书写、张贴楹联的习俗在大芦村薪火相传。每逢年节或喜事庆典,村民们纷纷磨墨展纸,将这些传世楹联誊抄更新,张贴于固定位置。

这些楹联早已超越装饰意义,成为大芦村一笔极其宝贵的文化遗产,是其文化血脉的核心标识。也正因为这一鲜明的特点,大芦村曾被广西楹联学会和广西民间艺术协会授予“广西楹联第一村”称号。

传世楹联已成为大芦村文化血脉的象征。

日光穿过静好的古宅门楹,在地面上洒下道道光影。

大芦村的自然生态景观优美宜人,四时风景如诗如画。清代诗人吴必启曾留诗赞大芦风光:“宅绕青溪耸秀峰,松林鹤返晚烟笼。小楼掩映斜阳外,半亩方塘荔映红。”

大芦村自然生态景观优美,吸引了大量游客前来参观。

1999年,大芦村被开发为景区正式对外开放,吸引了国内大江南北的专家学者和游客前来观光考察,年均接待游客逾十万人次,成为展示传统耕读文化与岭南建筑艺术的经典之地。2012年,大芦村因其深厚的文化积淀与独特的村落风貌,入列第一批中国传统村落名录。

03 钦州市浦北县小江镇平马村——客家古村书韵绵长

马江河水蜿蜒流过浦北县城北郊,在苍翠层叠的六万大山余脉间,坐落着一座声名远播的客家文化村落——平马村。五百多年前,平马村先人从闽粤赣迁徙而来,定居于此。由此,平马村也成为古越州客家先民的聚居地。

坐落于六万大山余脉间的平马村。

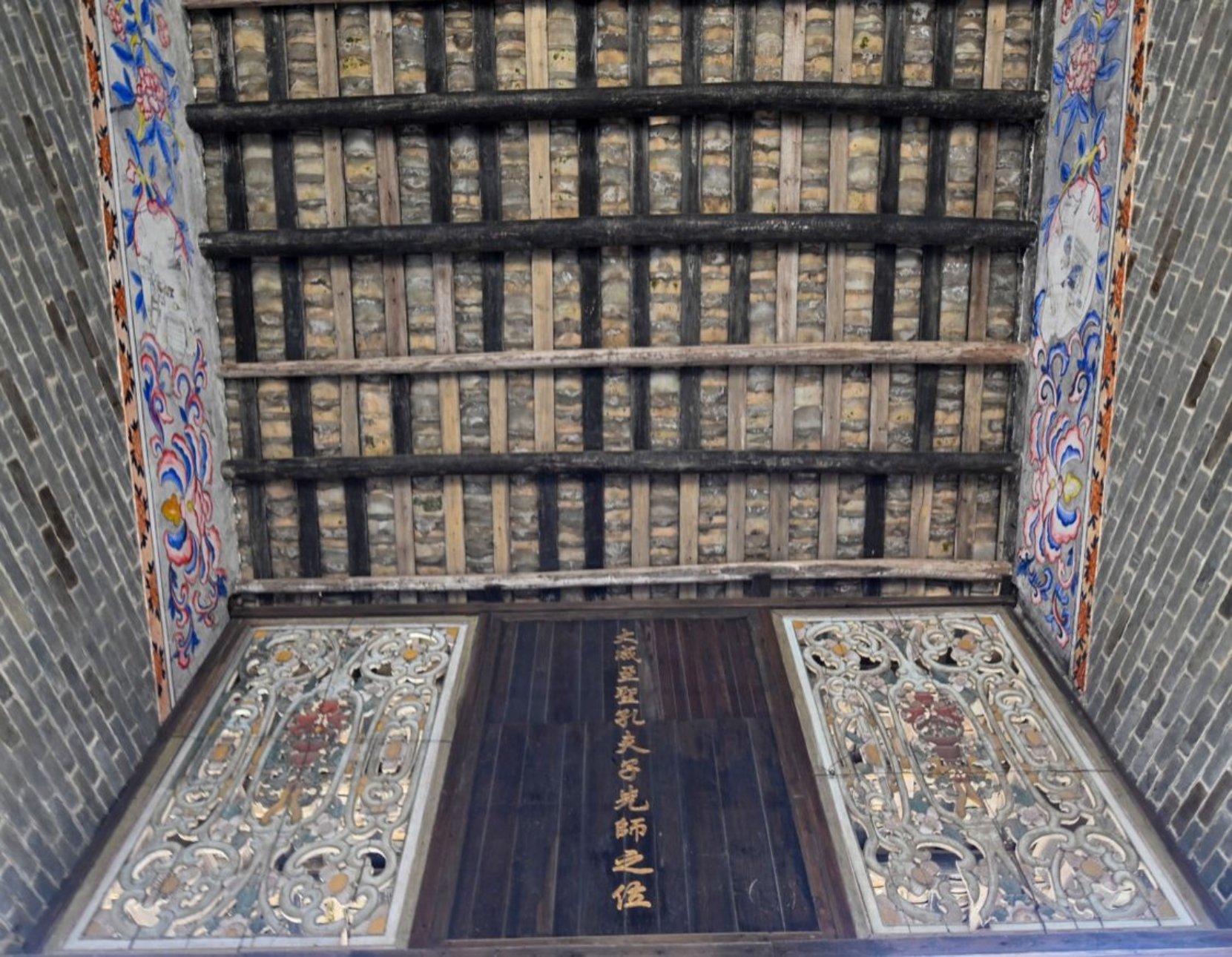

平马村以古建筑、古文化而闻名,村中保存了诸多历史建筑,尤以大朗书院和伯玉公祠最为璀璨。

俯瞰平马村大朗书院。

大朗书院是浦北现存清代十六所书院中保存最完整的文化瑰宝。该书院始建于清朝光绪二十五年,为当地开明乡绅宋安革先生创办。

整个书院建筑群占地约5160平方米,建筑面积1800平方米,拥有大小教室和教师住房等16间。书院的建筑格局规整有致,为三进两厢设计,4个天井巧妙地将空间分隔开来,各展厅间由走廊相连。

巍峨的大朗书院正门。

大朗书院为三进两厢,建筑布局规整有致。

整座书院古典简洁,是一座客家围屋风格的园林式建筑,整座建筑巧妙运用中原建筑文化中的线条,采用单檐硬山式砖木结构,设置抬梁式屋架,梁架却不设结构紧密的斗拱。

大朗书院一隅。

大朗书院为布局严整的客家围屋风格。

大朗书院内部陈设。

书院内部别致的雕花窗棂至今保存完整。

步入书院,可见正门花岗岩匾额上“大朗书院”四字朱红犹艳,匾额两旁装饰有古朴典雅的求学问道的壁画。大朗书院鲜见雕梁画栋之繁奢,处处皆彰显着岭南建筑的轻巧秀丽,给人以简练、清新之感。

大朗书院房梁、墙壁等处饰以秀丽的壁画和雕刻。

大朗书院内部有多幅壁画,色泽依然鲜亮。

大朗书院另一为人称道之处是其独具匠心的楹联——镌刻在十根方石柱与四根木柱上的楹联皆以“大朗”二字起首,堪称书院一绝。

书院内部有大量楹联皆以“大朗”二字起首,是书院的一大特色。

门联“大成声振尼山铎,朗润文方浦水珠”,昭示着书院教化育人的宏志;中堂“大者法、小者廉,治国瞭谐斯,于乡可观王道;朗如珠、润如玉,为学亦若是,何地不出人才”的警句,将廉政理念与育人哲学熔铸于方寸木石……这些联语平仄铿锵,内容丰富,蕴藏着处世为学之道,饱含经世致用之理,既承袭程朱理学精髓,又注入客家人崇文重教的血脉,是八桂大地岭南文脉的鲜活见证。

书院内意蕴丰富的楹联。

在平马村人心中,大朗书院便是文脉所系。百余年来,以它为代表的浦北县十余座书院始终秉持传承中华优秀传统文化、传播先进知识的教育理念,营造浓厚的崇学尚教氛围,培养了一批又一批栋梁之材。

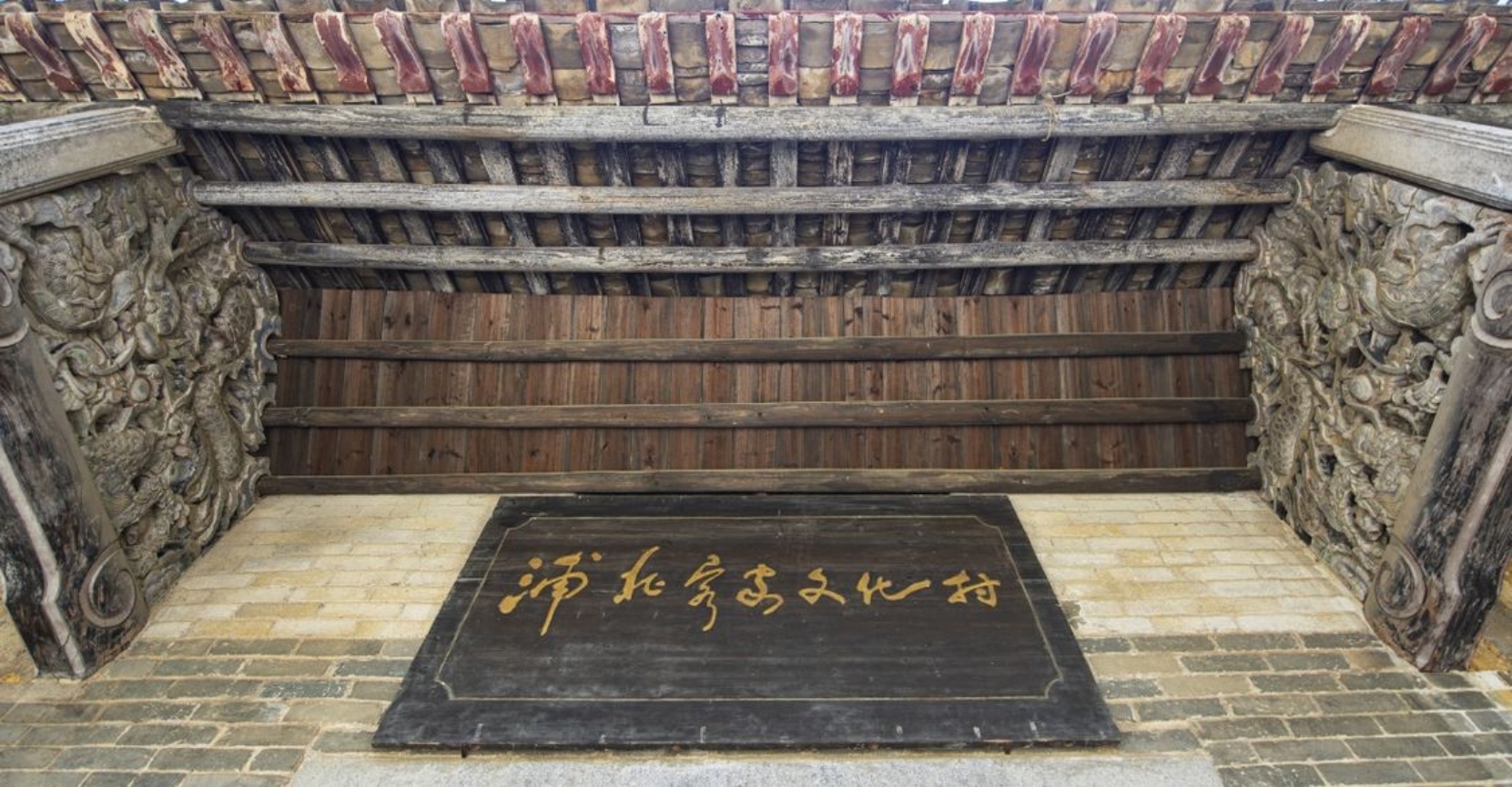

紧邻大朗书院,便是伯玉公祠。伯玉公祠始建于清光绪二十三年(公元1897年),是由清代进城乡六新上坪村人宋氏兄弟所建,曾是宋氏家族聚居生活之所。

伯玉公祠内部。

伯玉公祠房屋布局规整对称,设有十字形厅堂、亭、阁,回廊四通八达,便于避雨穿行。石柱上刻有以“长安”起首的对联,走廊石柱挑梁处饰有造型精致的木雕,门墩石刻奇特而精美。

伯玉公祠房屋布局规整对称,回廊四通八达。

2005年,浦北县对伯玉公祠进行了修复,并将其打造为展示客家人起源、迁徙以及生产生活风貌的“浦北客家文化村”。2009年,伯玉公祠被列为自治区重点文物保护单位。

伯玉公祠被打造成为“浦北客家文化村”。

平马村历经五百多年的岁月沧桑,始终彰显着独特的客家文化魅力,2010年列入第一批广西传统村落名录,2013年列入第二批中国传统村落名录。2017年,大朗书院也被评为国家AAA级旅游景区,吸引着八方游客慕名而来。他们在这里研习传统文化、探访古人的精神世界,品味着这座传统村落悠长的历史韵味和深厚的文化积淀。

04 灵山县佛子镇佛子村马肚塘村——古荔垂荫,古村安然

古荔垂荫,碧水环村。在灵山县城东的佛子镇马肚塘村,一片百年古荔枝林如翠云低覆,虬枝盘绕间,几座静谧的客家古宅落掩映其间。

青翠掩映的马肚塘村。

马肚塘村始建于清乾隆四十五年(1780年)。回溯村落源流,一户客家人南迁的足迹成为其开村的序章。清朝康熙五十六年(公元1717年),客家人刘作梅携家眷从广东梅州大埔县辗转迁至灵山;三代之后,其孙刘永广取得例监生功名,于1780年择此沃土奠基建村。

历经六十余载的持续建设,六座堂院次第落成——两全堂、三多堂、三才堂、四宝堂、五福堂、六彩堂,形成了占地10423平方米的北斗七星状建筑群。

马肚塘建筑群格局方正,布局严谨。

这些古宅,是客家建筑智慧的结晶。每座屋舍的建筑都是客家围屋样式,格局方正,布局严谨。每个院落由巷道相连,既独立又呼应,推开一扇门是独立天地,关上院门又与邻院气息相通。

马肚塘村不同院落由巷道相连,彼此独立又呼应。

古宅为客家围屋样式,格局方正,布局严谨。

马肚塘村古宅门额题字端庄遒劲,古宅中大量精美的飞檐翘角、雕花窗棂、寓意吉祥的壁画与灰塑依然保存完整,行走其间,仿佛步入凝固的历史画卷。

马肚塘村古宅宽阔的院落。

房梁、屋檐饰以精致灵动的雕花图案。

时光流转,多数后人乔迁新居,但老宅从未被遗忘。村民说,每年春分之时,散居各地的游子必归故里,他们擂响祭鼓、舞龙舞狮。祠堂里烛火通明,供案摆满三牲粿品。

平日里,凡族中婚嫁添丁,族人也必返祖屋焚香告祖。朱红对联贴满门廊,宴席沿厅堂铺展,老屋一改往日宁静,成了家族欢聚的殿堂。可以说,这些老宅不仅是族人的居所,更承载着代代相传的烟火温情与血脉记忆。

贴有朱红对联的老宅门廊。

与古宅相伴的,还有村里的古荔枝树。自开村起,马肚塘人便与荔枝树结下不解之缘,至今家家户户都秉承着种植荔枝的传统。

目前,村内珍藏着50余棵树龄超过150年的古荔树,其中有20棵树龄已超过200年,有5棵树龄已超过300年。它们像沉默的老者,站在院落旁、巷道边,看着堂院从新建到斑驳,看着族人从青丝到白发。

马肚塘村有大量古荔枝树。

守护古村的使命早已扎根马肚塘村村民的血脉。2014年村民们自发成立了古宅保护与旅游开发委员会,轮值清扫院落、宣讲文化。

2023年,相关部门启动对马肚塘村古宅的修缮工程,技术工人清淤活水、修葺屋面、加固梁椽、遍植花木,古宅重焕生机。如今,这座藏在灵山深处的客家古村,在岁月打磨中愈发温润,2016年入选中国美丽休闲乡村,2017年入列广西传统村落名录,2019年入列第五批中国传统村落名录。

统筹|董文锋 刘威 卢浮峰 王凌云

编辑|骆万丽 周红梅

本期采写|郭亚琼

影像拍摄|黄杰斌 秦钟明 钟国伟

视觉设计|郭亚琼 何泽昊 陈雨晴

文件下载:

关联文件: