一砖一瓦述说历史,一石一木承载乡愁。传统村落承载着中华民族的历史记忆,维系着中华文明的根,寄托着中华儿女的乡愁。千百年来,广西12个世居民族不断融合,创造了多姿多彩的文化,广西传统村落以多元的物质及非物质文化形态镶刻在八桂大地。保护发展传统村落是弘扬优秀传统文化、赓续农耕文明的需要,也是全面推进乡村振兴的需要。

近年来,广西着力推进传统村落的保护与发展。目前,广西共有自治区级传统村落792个,其中342个村落被列入中国传统村落名录,数量位居全国第十。乡愁归处,古韵新生。“传统村落八桂行”活动,与您一起走进14个设区市的传统村落,寻梦八桂乡愁,聆听“广西故事”。

防城港,雄踞祖国大陆海岸线西南端,坐拥山海之利,风光旖旎壮阔。漫长的海岸线蜿蜒如带,北部湾的万顷碧波在此轻抚陆地。在这里,山与海相拥、边与陆交融。独特的地理位置让这片土地融汇了海洋的辽阔、边关的雄浑与多民族的风情,滋养出以岭南文化为根基、海陆交汇、边民共融的独特城市气质。

在防城港的青山碧海之间,依然散落着不少风貌犹存的古老村落。这些古村落,宛如时光遗珠,沉淀于碧海之滨,凝结着边海交融的独特文化根脉。

本期,让我们踏浪寻踪,走进防城港,去探访竹山村、簕山古渔村、那厚古村的遗韵,聆听它们在新时代浪潮下的传承故事。

1 防城港市东兴市东兴镇竹山村——边陲渔村古韵悠长

在防城港市东兴市东兴镇的东南端,北仑河与北部湾的碧波交汇处,有一座被时光浸润的村落——竹山村。它是中国大陆海岸线的起点,也是一座兼具厚重历史感与优美自然风光的边陲明珠。

俯瞰竹山村

竹山村的历史可以追溯至明清时期,曾是海上丝绸之路的重要节点,商船往来频繁,渔民、商贾在此停泊贸易。

村中有一条特色老街,称为“竹山古街”。这条古街始于清朝末期,民国初期达到鼎盛,由一条直街和两条横街组成,总长200米,街面铺贴大青石板,连接着错落的民居,巷陌纵横如脉络,将村中祠堂、庙宇、古井与宅院有机串联。

竹山村中有一条特色老街,称为“竹山古街”

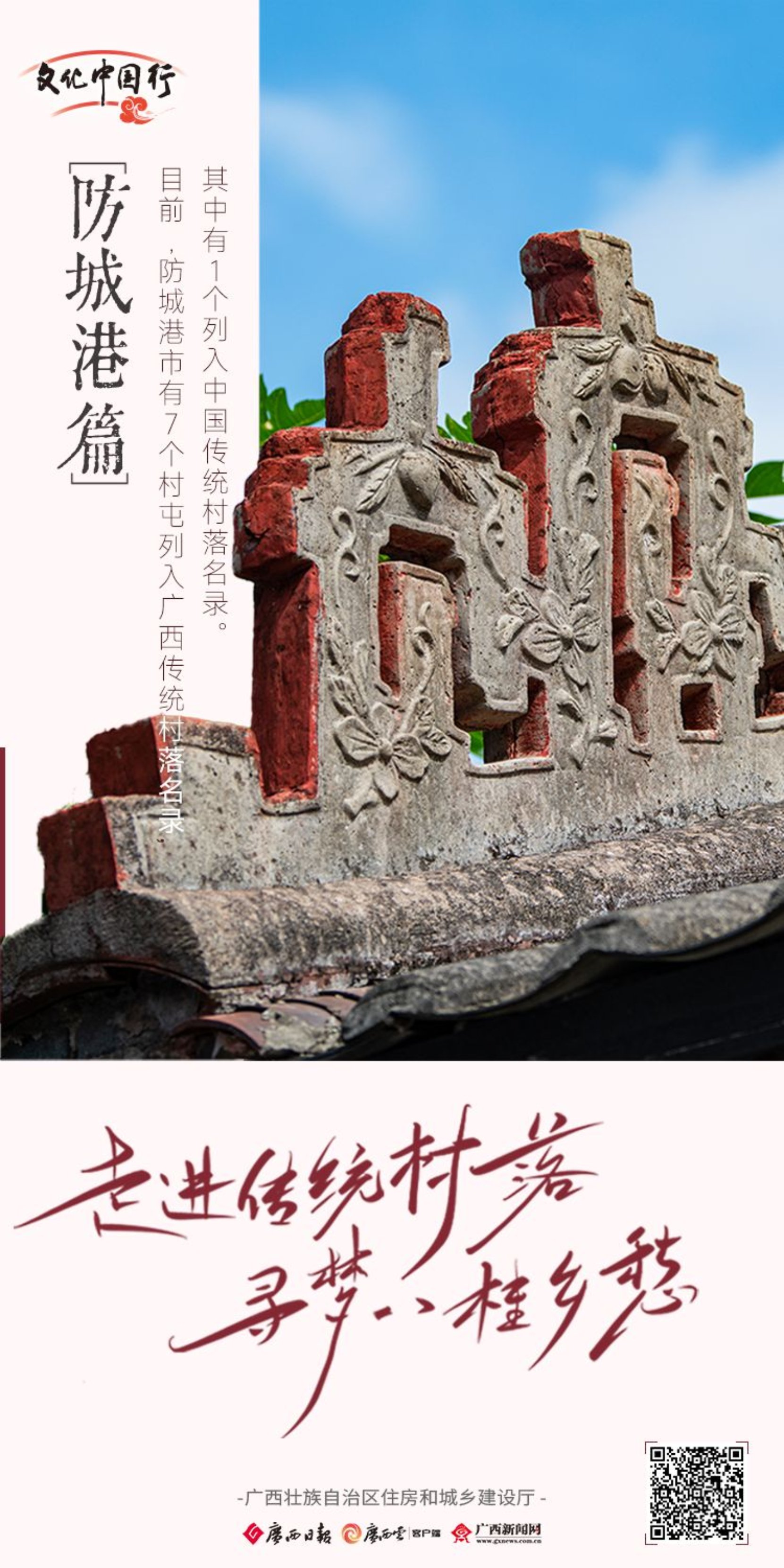

竹山村的建筑为晚清岭南风格,采用青砖青瓦建造,其中部分建筑利用本地的朱砂石砌墙,具有浓郁的地方特色。如今,竹山村仍然保留着当年的建筑风格,古街上的一座座老房子,在海风的侵蚀下尽显沧桑。

竹山村中古色古香的建筑

竹山村有一座古庙宇,称为“三圣宫”,亦称“三婆庙”,始建于清光绪二年(公元1876年),庙中供奉的三婆婆,又称妈祖,由于她深受百姓敬仰,后被皇帝封为三圣,因此庙宇也被称为“三圣官”。妈祖是传说中掌管海上航运的女神,当地渔民出海前都要到妈祖庙来求妈祖保佑他们一帆风顺,这就形成了传统的祭海习俗,至今已有五百多年的历史。

竹山村有一座古庙宇,称为“三圣宫”,亦称“三婆庙”

三圣宫采用二进殿式结构,殿内空间宽敞高大,氛围庄严肃穆。整座庙宇坐北朝南,飞檐翘角,红墙绿瓦,雕龙画凤,气势磅礴。

三圣宫屋顶上精致的雕花装饰保存完好

步入三圣宫,历史的厚重感与宗教的庄严感扑面而来

清末时期,竹山村是远近闻名的繁华商埠,商贾云集,金铺、客栈等店铺应运而生,普通话、广东话、客家话、越南话夹杂在一起,肩扛的、手提的、背驮的、拉车的穿梭而过,成为当时竹山码头边海商埠特有的人文风景。

村内部分古宅仍有人居住,古井早已爬满青苔

竹山村的魅力不仅在于它古色古香的建筑,更在于它所处的独特地理位置——它是广西乃至中国少有的既沿海又沿边的村落,站在村口的“山海相连”地标广场,可以同时眺望浩瀚的南海与蜿蜒的北仑河,河对岸便是越南的芒街市。

山海相连地标广场

竹山村与越南隔海相望,一座山海相连地标广场立于山海之间,左手是万里陆疆的起点,右手是18400公里海岸线的终章。地标雕塑外观像东兴的“兴”字,颜色为红色和蓝色,其中红色代表“山”(边),蓝色代表“水”(海),寓意山海相连。雕塑中纽带部分寓意中越两国人民两手相握、世代友好、中越友谊万古长青。

沿边沿海的独特位置,使竹山村成为历史上重要的边防哨所和贸易口岸,村中至今仍保留着清代“大清国一号界碑”。

大清国钦州界界碑在东兴市内共有八块(广西境内共有33块,碑文“大清国钦州界”,系清界务总办、四品顶戴钦州直隶知州李受彤所书)。北仑河口的竹山界碑所在的位置正好处在中国大陆海岸线与陆地边界线的交汇点,系光绪十六年(公元1890年)所立的第一块界碑,故称“大清国一号界碑”。

竹山村至今保留着清代“大清国一号界碑”,碑文为“大清国钦州界”

2016年,竹山村被列入第二批广西传统村落名录。近年来,竹山村盘活古街、界碑、红树林等资源,发展红色研学、滨海观光、农渔体验、边境旅游等多元业态,并引导村民将民房改造为特色民宿,配套农家乐、国门书屋等项目,其独特的历史文化和自然风光吸引了越来越多的游客,这座古老的渔村在新时代焕发出新的生机。

2 防城港市港口区企沙镇簕山古渔村——百年渔韵谱写文旅新篇

在防城港市企沙半岛东南面,坐落着一座拥有数百年历史、至今仍鲜活跳动着渔家脉搏的古老村落——簕山古渔村。

这座古老的渔村是广西现存最完整、风貌最古朴的渔村之一,村中古屋伫立,林木清幽,礁石嶙峋,岗楼巍然。古村、古树、古渔猎“三古”特色,构成了簕山古渔村别具一格的风景。

坐落于防城港市企沙半岛东南面的簕山古渔村

簕山古渔村始建于明末清初,承载着数百年的历史记忆。早年间,为了防范海盗侵袭,村民们修筑了高大的方形围墙,并设有东西南北四门及岗楼。随着岁月流转,如今仅存东门岗楼遗迹。

俯瞰簕山古渔村

村内街巷纵横交错,曲折回旋,村内许多古民居大多已改建成新房,仅留下为数不多的几座古宅安静地向海而立,青砖墙面上苔迹青翠,房屋的雕花装饰依然可辨其精美纹样。村中老宅无不透露着古朴的神韵,让人不禁遥想当年古渔村的繁华景象。

簕山古渔村古屋伫立,林木清幽,是广西现存最完整、风貌最古朴的渔村之一

村前有一片方圆数十平方公里的浅海沙滩。海岸礁石嶙峋,受海浪日久侵袭而姿态各异,形成一道奇特的自然风景线。海湾与钦州三娘湾隔海相望,因海湾无污染,常有海豚出没。当地村民说,每年夏至前后,受强降雨和强天文潮汐的影响,簕山古渔村就会出现天文大潮景象,滔天巨浪吸引着众多游客前来观潮、旅游。

俯瞰簕山古渔村

簕山古渔村内保存着一片古树参天的滨海原生态森林。林中树木姿态各异,高大的树干直耸云天,枝干奇异攀生,姿如蛟龙。林中有上千年的银叶榕、古榕树等品种繁多的奇树。全国仅存51棵的珍稀银叶榕,在簕山村就有5棵,其中树龄最长的已有1400多年。台风到来时,这些古树不仅能抵御狂风巨浪,亦能沉积沙石,福泽历代簕山村民。

簕山古渔村前有数十平方公里的浅海滩涂

簕山古渔村的村民素以“耕海”为生,民风淳朴。村前浅海滩涂延伸数十平方公里,退潮时潮汐裹挟着沙虫、牡蛎、青蟹扑岸而来,成了游客提桶执铲赶海的乐园。

簕山古渔村中海上观景台

随着旅游业的发展,簕山古渔村逐渐走进大众的视野。当前,当地有关部门加大了对簕山古渔村的保护和开发的力度,在保持古渔村原始风貌的基础上,完善了各项旅游基础设施,越来越多的游客慕名而来,探寻这座古渔村的独特魅力。

簕山古渔村2015年入选第一批广西传统村落名录,2023年被评为国家AAA级旅游景区。潮汐之间,簕山古渔村已经成为防城港市港口区的亮丽名片。

3 防城港市防城区大菉镇那厚古村——峥嵘岁月铸就红色堡垒

在十万大山南麓的怀抱中,历经沧桑的那厚古村静卧于防城区大菉镇百里村。行走在那厚古村石块铺砌的巷道,指尖划过青石砖墙,时光仿佛倒流至清道光六年(1826年)——唐氏先祖唐明佳从广东廉江迁居于此,倾注三年心血,筑就了这片宏伟壮观的建筑群落。

俯瞰那厚古村

那厚古村占地面积约8000平方米,由数十户既独立又相连的住宅组成。四角碉楼巍然耸立,枪眼森然如士兵警惕的眼睛;唐氏宗祠居中而建,坚实的青石柱廊撑起庄严的门庭,尽显典型客家围屋的古朴雄浑;村内巷道为乱石铺砌,纵横交错,地形复杂,宛如一座精心构筑的微型堡垒。

那厚古村占地面积约8000平方米,结构严整,由数十户既独立又相连的住宅组成

那厚古村令人称道的不仅是保存完好的客家围屋建筑特色与独特格局,更有一段在血与火中淬炼的传奇经历。1950年,一股土匪武装力量盘踞于那厚古村,将宗祠用作司令部。

那厚古村的建筑距今已有百余年历史

匪首在此发号施令,十万大山烽烟四起,烧杀抢掠的阴影笼罩乡野。英勇的中国人民解放军以雷霆之势发起围剿,终结了土匪的暴行。村民重归安宁,那厚古村也由此成为新中国政权建立初期那场荡气回肠的剿匪斗争与改革岁月的重要见证者。

那厚古村内建筑现仍保存完好

正是这段浴血岁月,使那厚村的名字永远镌刻在广西剿匪史册。后来,这场惊心动魄的战役被搬上银幕,成就了红色经典影片《英雄虎胆》。

修复后的那厚村干净整洁,依旧保持着古朴与宁静

2013年,那厚村被列入第二批中国传统村落名录。为充分激活这份厚重的红色资源,着力打造集红色旅游、红色研学、文化体验于一体的特色名片,当地政府投入资金,精心修复宗祠主体、重建碉楼、更换木梁,将曾为匪巢核心的宅院改造为“那厚剿匪历史展览馆”。

当地政府投入资金精心修复,将宅院改造为“那厚剿匪历史展览馆”

2021年,那厚剿匪历史展览馆正式开馆揭牌。步入宅院,青砖泥瓦的门廊下,一幅幅展板正重现当年的烽火硝烟;幽深廊道两侧,褪色的剿匪命令、斑驳的步枪与泛黄的家书在柔和射灯的映照下无声诉说着不朽的历史。

那厚剿匪历史展览馆内部陈设

昔日剿匪战场,如今已成红色堡垒。馆内现已建成文化展厅,开设“红色经典 碧血千秋——十万大山剿匪战役”专题展,详细展示了那厚之战革命史。

自开馆以来,展厅的参观者络绎不绝。党员干部在珍贵史料展墙前沉思,学生们在文物陈列厅屏息凝神,百年前的血火记忆与新时代的红色基因,正在这青砖黛瓦的古朴空间里交汇融合,绵延永续。

统筹|董文锋 刘威 卢浮峰 王凌云

编辑|骆万丽 周红梅

本期采写|郭亚琼

影像拍摄|黄杰斌 秦钟明 钟国伟

视觉设计|郭亚琼 何泽昊 陈雨晴

文件下载:

关联文件: