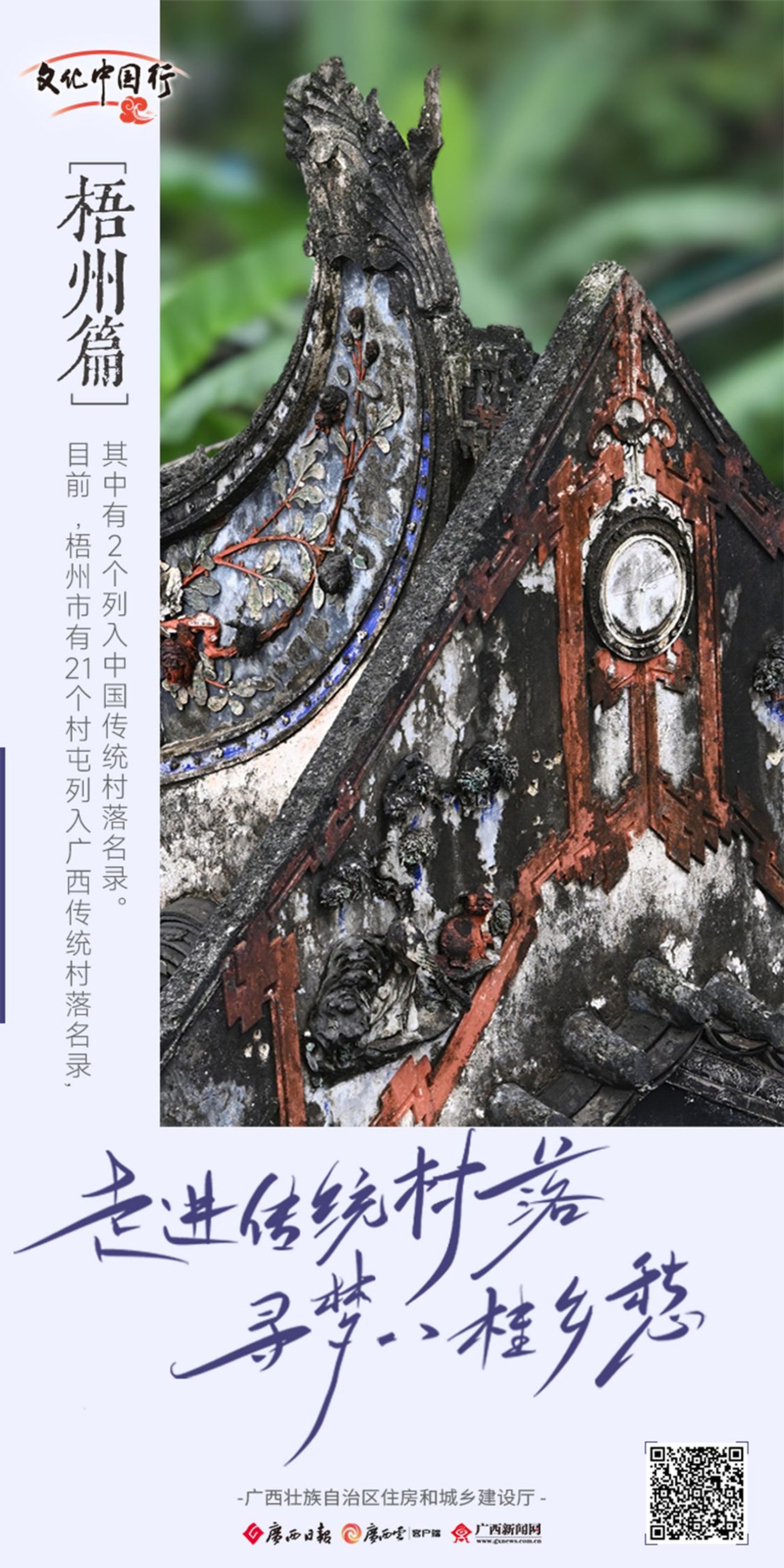

一砖一瓦述说历史,一石一木承载乡愁。传统村落承载着中华民族的历史记忆,维系着中华文明的根,寄托着中华儿女的乡愁。千百年来,广西12个世居民族不断融合,创造了多姿多彩的文化,广西传统村落以多元的物质及非物质文化形态镶刻在八桂大地。保护发展传统村落是弘扬优秀传统文化、赓续农耕文明的需要,也是全面推进乡村振兴的需要。

近年来,广西着力推进传统村落的保护与发展。目前,广西共有自治区级传统村落792个,其中342个村落被列入中国传统村落名录,数量位居全国第十。乡愁归处,古韵新生。“传统村落八桂行”活动,与您一起走进14个设区市的传统村落,寻梦八桂乡愁,聆听“广西故事”。

梧州,位于广西东部,扼西江、浔江、桂江之总汇,山川形胜,水韵悠长。奔腾的江水在此交融,滋养了这座岭南古郡,使其成为沟通两广、襟带西南的咽喉之地,孕育了这片以岭南文化为底色、多元文化交融共生的沃土。

当下,梧州境内散落着众多风貌犹存的古老村落。这些村落,或枕江而栖,聆听千年涛声;或依山而筑,隐于翠微深处。历经风霜的斑驳砖墙、雕花精美的窗棂门楣,诉说着这片土地的沧桑与荣光,书写了一部镌刻在砖瓦木石间的鲜活地方史册。

本期,我们溯流而上,探访梧州,走进云龙村、东养村、龙腾村等古村落,感受其间回荡着的历史回响,探寻其今日的遗存与传继。

01 岑溪市筋竹镇云龙村—— 一座沐浴皇恩的深山古堡

在岑溪市筋竹镇的群山中,云龙村的二十余座青砖古宅依山势层叠而建,从山脚延伸至山腰。

云龙村古宅依山而建,沿着山势错落分布。

这些宅院建造于清代乾隆至嘉庆年间,是广西保存最完好的清代民居群之一,其背后深藏着一个家族与皇室的特殊渊源。

云龙村约八成村民姓莫,他们的先祖在清朝地位显赫。先祖莫元善曾为嘉庆皇帝讲学授业,族人莫元凯执掌过皇家银库,更有族谱记载与皇室的联姻之谊。凭借“帝师”“财臣”“皇亲”三重身份,嘉庆帝特赐莫家建造五座牌坊的殊荣。

云龙村核心建筑——得中堂,其牌匾精致而华丽。

云龙村得中堂正门高大巍峨。

功成名就的莫家官人解甲归田回到云龙村后,拿出了告老还乡的金银钱饷,历时十年建成这片古屋群。当前,村内的古建筑群共有青砖瓦面古旧楼20座,占全村庄建筑面积的20%。村中,德保堂、得中堂、三树堂、安瓦堂等古建筑密布,其中核心建筑“得中堂”最具代表性。

云龙村得中堂楼体表面装饰华丽。

当前,云龙村内现存青砖瓦面古旧建筑20座。

得中堂建于清末民初,占地面积近950平方米,坐东向西,一进一院一天井三开间二耳房二副楼一瞭望楼,为悬山顶、青砖、泥砖、青瓦混合砖墙承檩建筑。

俯瞰云龙村核心建筑——得中堂。

其台基随山势逐级抬高,建筑结构属典型的清末民初岭南地区传统宅第民居建筑风格,具有较高的历史艺术价值,2017年被列为自治区级文物。

云龙村建筑依山而建,台基随山势逐级抬高。

云龙村古建筑建造极其讲究。相传,云龙村古建筑的梁枋彩绘出自北京颐和园画师之手,建筑细节处处彰显皇家恩宠与匠艺。

云龙村古建筑遍布精美装饰,纹样精致华丽。

云龙村建筑雕梁画柱,工艺精美。

檐下,是极致精美的雕刻和彩绘,历经百年风雨仍然保存完好。

房屋中各处大门和窗户选用上等杉木与红木,门框以芝麻石花岗岩砌筑而成。步入建筑内部,雕饰之美令人叹服。门楣、门板、窗扇、屋顶上的瓦檐封檐板、椽子等都经过能工巧匠的加工,龙、凤、鸟、禽和花、草、树、木等饰物栩栩如生,无不透露出古人的匠心独运。

云龙村古建筑的雕饰之美令人叹服。

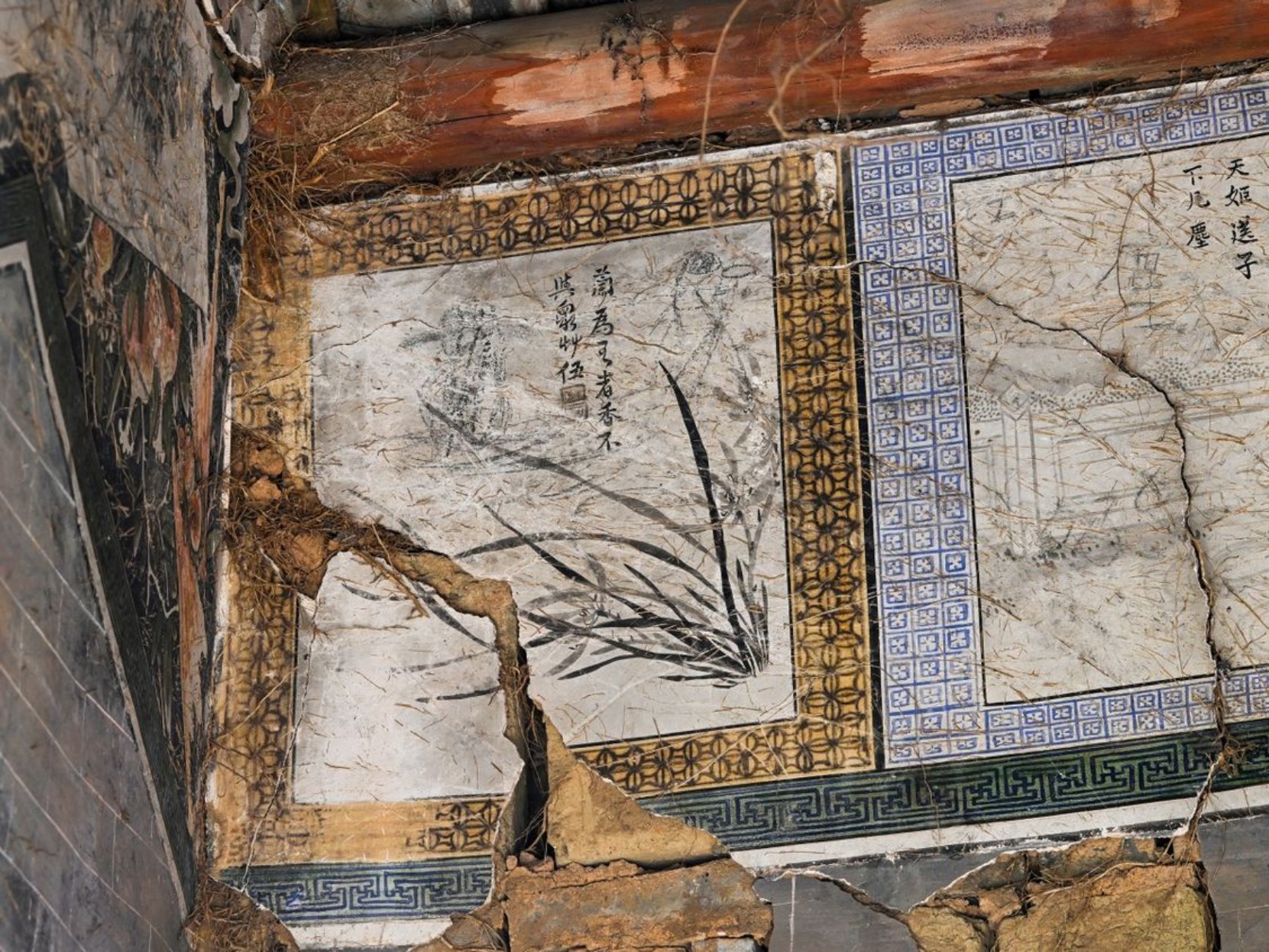

墙面最上方用壁画装饰,以典故图画配古诗文,虽经百余年风雨,部分色彩依然清晰。

房间内的壁画装饰,大多是以典故图画配古诗文。

壁画的色彩依然清晰可见。

更罕见的是石阶护栏处四尊威严龙头,而清代民间严禁雕龙,相传因莫家功勋卓著,皇帝特批方可建造。

云龙村建筑的石阶护栏处雕刻成威严的龙头造型。

云龙村古建筑的防御设计同样考究:“七星伴月”式窗棂宽可藏人,外墙厚达1米,遍布射击孔,仿佛是一座坚固的城堡。

坚固的墙壁上设置了“七星伴月”式窗棂。

云龙村古建筑外墙高大厚实,仿佛一座坚固的城堡。

经百年日晒雨淋后,云龙村古建筑屋顶上的精巧装饰愈发古朴沧桑。

站在云龙古屋制高点极目远眺,前方的苍莽群山和阡陌交通齐收眼底。曾经风光无限的云龙古屋,如今静静地矗立在这里,诉说着岁月的沧桑。

当前,云龙古屋已无人居住,静静地矗立在山坡上。

云龙村落承载着深厚的文化底蕴,见证了历史的沧桑变迁。2016年,被列入第5批中国传统村落和第7批中国历史文化名村。

02 梧州市藤县金田村东养古民居——一个家族跨越千里的迁徙

在梧州市藤县,有一座深藏于山水之间的村落——金田东养自然村。村中的东养古民居群是藤县县级文物保护单位,2015年该村被列入第一批广西传统村落名录。

梧州市藤县金田东养自然村依山傍水而居,被密林环绕。

这座古村落形成的背后,是一个家族跨越千里的迁徙:1706年,清朝正六品“武略骑尉”吴迁尚,携子“贡生”吴桥、其孙正六品武官“千总”吴日高、“按擦司”吴日章,自南京珠玑巷辗转南迁,最终择此山水形胜之地开枝散叶。

金田东养自然村中古朴的宅院。

而后,经过数代人的扩建,三排十五座宅院次第铺展,形成占地8000多平方米的宏大建筑群。

东养古民居前有一湾半圆形池塘。

村落街巷曲折回环,游人穿行于幽深的巷道,无不感叹于一间间老屋透露的古朴沧桑气息。

经数百年日晒雨淋后,东养古民居的房屋墙面早已斑驳。

东养古民居的房屋沿袭了坐北向南的建房传统,多数为火砖和木楼结构,封火山墙造型别致,整体呈现出典型的明清南方庭院式建筑风格。目前,东养村古民居建筑群还有十余座保存相对完好的民居建筑。

东养古民居建筑群多数为火砖和木楼结构,村内有十余座民居建筑保存相对完好。

东养古民居建筑群从院落到里坊,形成了层层相套、户户联通的布局结构。村中老人解释说,这种设计是传统家族聚居观念的体现。一方院落,围合起了吴氏家族代代传承的家族温情。

东养古民居建筑群呈现出层层相套、户户联通的布局结构。

据了解,东养吴氏祖先人才辈出,先后出现过拔元、贡生等不少文武人才。房屋正门高悬的“拔元”“昭信第”“善著一乡”“奉直大夫”四个牌匾,便是东养吴氏在清朝嘉庆、道光、同治、光绪四代皇朝所获功名的历史见证。

东养吴氏房屋正门高悬的“善著一乡”的牌匾。

从门楼走入房屋,经过前厅到后厅共三进,中间有天井相间,每厅的两边是厢房,天井的左右则是回廊小屋,各个房间功能分明。

东养村古民居大多是三进式院落布局。

东养古民居的房顶均有挑檐筑脊,并饰以立体雕塑。瓦脊上有灰塑的牡丹花,檐角刻着的喜鹊踏梅,梁枋上彩绘的仙人驭鹤,门楼青砖精雕了双蝠(福)临门……栩栩如生的鸟兽虫鱼和争奇斗艳的花草树木形成了这座古民居方寸之间的绝色景观。

东养古民居的房顶均有挑檐筑脊,尽显雍容华丽之感。

东养古民居建筑有大量立体雕塑,时隔百年依然清晰可辨。

东养古民居的里屋墙壁上则多以壁画修饰,辅以飘逸的书法作品,其内容或是叙述先人的光辉事迹,或是表达文人雅士的闲情逸趣。经过几百年的日晒雨淋,这些壁画色彩已经黯淡脱落,但其纹样图案依稀可见。

东养古民居的里屋墙壁以书法、壁画修饰。

东养古民居的里屋墙壁上的壁画色泽鲜亮,纹路清晰。

再往里走,厅堂内保存完好的木雕神龛映入眼帘。神龛上有众多雕花装饰,工艺精湛,造型精美,厚厚的灰尘也无法掩盖其恢宏的气势。村中长者说,每逢佳节,久居在外的村民便会回到老宅祭祖祈福。节日里鲜红的春联和鞭炮的碎红为古朴的房屋增添一抹亮色。

东养古民居内恢宏精美的木雕神龛。

如今,百年前的繁华盛景早已不见踪影,这座见证了三百年家族兴衰的古民居群,在静默中诉说着过往的荣光。

03 藤县濛江镇双德村龙腾村——“家和”古训百年传承

龙腾村,是梧州市藤县濛江镇双德村委下辖的自然村,现有人口2000多人,其中九成村民为石氏。村内的龙腾古民居群便曾是石氏家族聚居的住所。

被青翠环抱的梧州市藤县濛江镇龙德村。

龙腾古民居建于清朝至民国初期。石氏先祖人才辈出,富庶盈余,繁盛一时,期间大兴土木构筑家居。至民国,石氏家族已建成7座76间民居,占地面积达4400平方米,形成一片极富特色的建筑群。

龙腾村古民居群被列为藤县文物保护单位。

立村之初,石氏先祖就立下了家训,将“家和万事兴”作为家族繁衍的思想遵循。在古民居内,房屋之间和侧墙均开有小门,将房屋串联起来,方便族人经常走动、及时行孝。

龙腾村古宅的房屋之间和侧墙均开有小门,房屋之间互相串联,方便族人穿行其中。

孝悌乃家庭和睦之根本。“孝敬父母,尊老爱幼”被明确记载在石氏族谱之上,在祖训家规的教化下,孝顺父母已经成为龙腾村的良好风气。

砖连砖成墙,瓦连瓦成房。这是石氏家族一代代守护着石氏古民居,传承着与家人、族人的和睦之道。同居一个屋檐下几百年的石氏族人,秉承着“和为贵”的思想,以祖训家规为遵循,才使得兄弟数代不分家,使石氏血脉绵延,历经百年仍枝繁叶茂。

龙腾村古民居的建筑呈现出“砖连砖成墙,瓦连瓦成房”的特点。

龙腾古民居布局严谨、主次分明、开合有序。古民居群所有建筑坐西向东。每间房屋由一至五进构成,每进有三开间。

房屋多由砖墙承檩瓦木构造而成,部分为抬梁穿斗式结构,部分房屋有上下两层,还设置了券拱、瓶式栏杆阳台。

村中房屋多由砖墙承檩瓦木构造而成,呈现抬梁穿斗式结构。

房屋硬山式屋顶上,灰雕筑脊连绵起伏,泥塑的花鸟纹样饱含着族人对祥瑞的渴望。

屋脊上泥塑的花鸟纹样至今保存完整。

牡丹绽放、喜鹊登枝、麒麟嬉戏……墨线与矿物颜料在白墙勾勒出精致纹样,每一组图案都寄托着祈福的寓意。虽经数百年岁月侵蚀,墙檐残存的彩绘仍可辨昔日风华。

历经百年岁月洗礼而不败的墙檐彩绘。

每逢雨天,雨水沿着屋檐倾泻而下,冲洗老宅连日来的积尘,在青砖铺就的天井里溅起一片细碎的水花。这座古民居群,在烟雨朦胧中显露出一种穿越时光的古典意蕴。

烟雨朦胧里的龙腾古宅雅韵。

2012年,梧州市藤县人民政府把龙腾古民居群列为县级重点文物保护单位,系统性保护工程正逐步展开,古民居群的保护力度进一步加大,龙腾古民居的传统文化格局和历史风貌将得到更有力的传承。

04 藤县濛江镇双德村磢底村朱氏宗祠

在藤县濛江镇双德村磢底村中心,有一座精致华丽的祠堂——朱氏宗祠。祠堂始建于清嘉庆年间(1796—1820),重建于清咸丰年间(1850-1861),是双德村朱姓宗族的祠堂。

藤县濛江镇双德村磢底村朱氏宗祠。

朱氏宗祠是为了纪念朱熹第十六代裔孙朱凤山定居濛江的家族根基而建,以独特的建筑艺术魅力和富丽堂皇的风貌而著称。

外观精致华丽的朱氏宗祠。

朱凤山原是朱熹一系,生于明崇祯十五年(1643年),原居住在广东翁源县翁邑城周陂村,因躲避翁邑盗匪贼寇之乱于1667年移居广西,辗转多地,最终来到濛江镇双德磢底村落藉定居。为了秉承朱氏先人遗风,勉励后人节礼传家,朱凤山的子孙们在磢底村兴建了这座祠堂。

祠堂坐西向东,总面积2000平方米,为三开间二进两院,由前院厢房、南厢房、拜亭等组成,房屋为青砖青瓦、硬山顶,抬梁穿斗式结构。

朱氏宗祠以青砖青瓦、硬山顶、抬梁穿斗式结构为特色。

祠内的行条、桷子均为杉木构造,所用砖瓦亦极其厚阔,故修建几百年以来虽极少修葺却依然如故。

历经数百年依旧厚阔的砖瓦墙。

朱氏宗祠美学精髓凝结于无处不在的雕绘:祠前的廊壁上,有数幅百鸟图,或鸳鸯戏水、或莺歌燕舞、或孔雀开屏,又有姜太公垂钓、状元及第、八仙贺寿等人物故事彩绘。

朱氏宗祠建筑上随处可见的绚丽彩绘

瓦顶四周刻有“丹凤朝阳”“龙凤呈祥”等浮雕,造型栩栩如生,雕工精良传神。天井四角还设有铜钱纹地漏,既为排水实用,更寄托“财源不随水流逝”的家族祈愿。

朱氏宗祠刻有“丹凤朝阳”“龙凤呈祥”浮雕的瓦顶。

石柱上,“鹅湖承世泽鹿洞绍家声”的楹联高悬,朱氏家族是以朱熹讲学的鹅湖书院、白鹿洞书院为精神图腾,将儒家伦理刻进建筑。

朱氏宗祠门前石柱上悬有“鹅湖承世泽鹿洞绍家声”的楹联。

如今,这座儒雅的朱氏祠堂栉风沐雨,依然保存完整,2017年被评为自治区重点文物保护单位。

05 梧州市岑溪市归义镇谢村古城——探索百年街巷迷宫

踏入岑溪市归义镇谢村,一座历经沧桑的古城展现在眼前,高低错落的古宅与幽深古巷交相辉映,历史的沧桑与厚重感扑面而来。

重重叠叠的谢村古宅。

据史料记载,清朝顺治九年(1652年),岑溪被明代残余势力攻占,当时的地方势力乘机四起,匪众猖獗,多次侵犯岑溪县城。清朝官吏只好撤出岑溪县城,避走谢村,并在谢村参照县城式样修筑了一座城池,作为躲避叛军而建的临时办公场所。

顺治年间,官吏为躲避叛军,在谢村建造城池。

这座为避乱而生的城池,便是今日犹存的谢村古城。古城营建之初突出的防御功能,正是谢村独特建筑格局的核心所在。

古城的东南西北四个方向各建有一个城门。城门四周均筑有坚固的土墙,墙体近80厘米厚。墙外四周水塘围着古城作为护城河,城内有十三座炮楼,城门前五六十米均设有坚固的闸门。

谢村古城的东西南北各建有城门,防御功能突出。

城门一旦闭合,入侵者即成“瓮中之鳖”。据说,古城里的居民曾凭借着坚固的城墙及城外宽阔的大水塘曾成功抵御地方军阀一个多月的围攻。

步入古城内部,则别有洞天。户户檐角相衔,巷巷勾连互通,街巷盘绕曲折,宛如一座精心构筑的“迷宫”。因未设路标,不熟悉布局的外来者极易迷失方向。

宛如迷宫的谢村古城内部。

这份神秘感也吸引了众多游客慕名而来,为探寻古城的东、南、西、北四座城门,穿行在街巷纵横的古城“迷宫”,反复探路的经历反倒成了旅途中的趣事。

谢村内的古宅大多建于清末至民国时期,房子高低错落,雕梁画栋,工艺精美,与幽深古巷相映成趣。

谢村古宅雕梁画栋,工艺精美。

街道多为青砖石板铺就,狭窄处行人摩肩接踵。听村中老人说,以前街道两旁店铺林立,有米铺、茶行、药材铺、布匹行等,古城宛如一个小型县城。

古城内青石板铺就的狭窄街道。

古城中,坐落着一座历史逾三百载的高大夫庙。这座庙宇占地面积2000多平方米,其建筑结构属典型的清代岭南地区庙宇建筑。清末重修后,该庙坐南向北,格局为四进一坪地,三天井三开间,硬山顶,青砖青瓦,属抬梁穿斗式建筑,是广西首批传统村落名录保护单位、岑溪市重点文物保护单位。具有较高的艺术价值和深厚的文化内涵。

坐落在谢村古城中的高大夫庙。

如今,历经沧桑的谢村古城旧貌尚存。多数老屋早已无人居住,任凭草木疯长,断壁残垣间,倒成了孩童们追逐嬉戏的乐园。

村里孩子们常常在放学后,聚在这里嬉戏玩耍、看书写作业。

村民牵牛走过街巷。

不少村民选择在原址上修建起新居,于是,崭新的楼房与斑驳的古宅隔巷相望,古老的砖墙与现代的门窗比邻而居。时间的年轮在此刻重叠,谢村古城凝固了历史与当下,无声地诉说着这座古城的变迁与延续。

在原址上修建起的新房,与古宅相映成趣。

06 梧州市龙圩区大坡镇坡头村料神村李济深故居——青砖堡垒诉说家国春秋

在广西梧州市龙圩区大坡镇料神村的青山环抱中,一座青砖灰瓦的庄园静卧于稻浪与荷塘之间。这就是著名爱国民主人士李济深的故居。

青山环抱中的李济深故居。

李济深故居建于1925年,整体呈庄园形式,为南方四合院式的青砖瓦房建筑,三进二院,有大小厅房53间,占地面积3400平方米。

李济深故居正门。

以庄园形式建造的李济深故居。

李济深故居在规划和建筑设计上,既保留了中国传统的庄园式建筑模式,又突破了地方传统院落布局,在建筑造型和装饰上,引进了庭院及廊式建筑的特点,吸收了西方城堡建筑的部分元素,是一座充满地方色彩、包含浓郁园林创意、中西合璧的宅院。

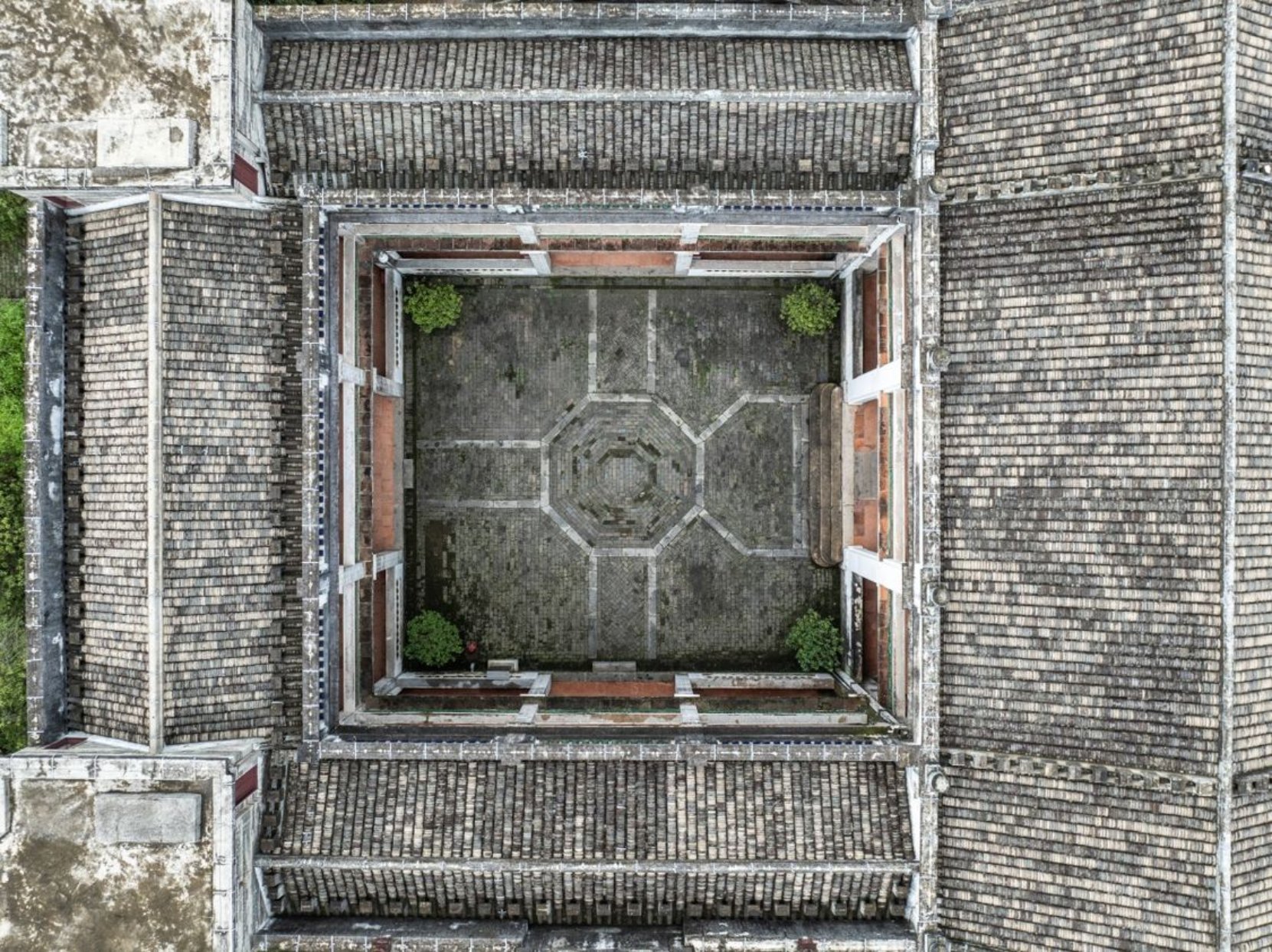

俯瞰李济深故居。

李济深故居呈现出强烈的中西合璧宅院特色。

从大门进到院内,阳廊两厢藤缠蔓绕,冬青花丛簇拥,绿树婀娜婆娑。古朴的青砖瓦房前后相互贯通,庭院的中间设置有采光的天井,而天井的地面是按照古八卦图的排列来铺砌的。

李济深故居在建筑造型和装饰上,引进了庭院及廊式建筑设计。

宅院内绿树成荫,绿植茂盛。

依照古八卦图排列来铺砌的采光天井。

故居中精雕细琢的花窗棂、回廊铁艺栏杆的西洋纹饰、天井青砖铺就的八卦阵图,又透露出主人将东方哲思与西方美学交融的匠心。

李济深故居建筑上精细的花窗棂以及回廊铁艺栏杆的西洋纹饰。

同时,故居四周设有炮楼,墙体有射击孔,瓦面建有墩子式的人行道,与四角的炮楼踏步相通,又是一座具有军事防御功能的堡垒。

故居四周设有炮楼以加强建筑的军事防御功能。

真正赋予这座宅院灵魂的,是砖瓦间封存的历史烽烟。故居建成后,李济深曾在此组织召开了多次重要的会议,组织了民众抗日武装,开展抗日救国活动;曾在此救助、安置了大批爱国民主人士、文化名人和美国飞虎队员;与中国共产党进行紧密合作,使故居与中国近代发生的一些重大历史事件紧紧联系在一起。

李济深故居其中一个房间的内部陈设。

如今的故居,既是中西建筑艺术融合的典范,更是爱国精神的火炬台。

1995年李济深故居被定为自治区爱国主义教育基地;1996年被列为全国重点文物保护单位;2011年,被民革中央命名为中国国民党革命委员会党史学习教育基地。近年来,故居道路、桥梁等基础设施进一步完善,故居陈列内容不断充实,慕名而来参观的海内外游客络绎不绝。

07 蒙山县长坪瑶族乡六坪村——诗画瑶寨古韵悠悠

青山环抱,溪流潺潺,绿林掩隐着一座古韵悠长的瑶寨——六坪村。这座瑶族古村落始建于明朝,历经了500余载的风雨沧桑。

蒙山县长坪瑶族乡六坪村古民居。

在六坪村,时光仿佛凝滞在绿树黄墙黛瓦间:瑶汉文化交融孕育出了独具风韵的建筑群落——坡屋顶层层叠落,杏黄色泥砖墙与深褐色木窗棂交相辉映,形成“坡屋顶、黄墙、木窗棂”的经典风貌。村中传统民居建筑总建筑面积达到8600平方米,占建筑总面积的90%。

六坪村呈现出“坡屋顶、黄墙、木窗棂”的经典风貌。

沿着蜿蜒的乡道向村子深处走去,一幅古朴的乡村民居图在眼前铺展。村落的宅院三两成排,依山势错落分布于河谷和坡地,蜿蜒的街巷连接着各家各户。

三两成排、依山而坐的六坪村宅院。

走进一户人家,可见两进三开间的院落沿中轴线对称延展,门楣、屋脊、窗棂无不浸润着匠心。

六坪村民居中沿中轴线对称延展的屋脊、窗棂、门楣。

近年来,一场静美的蜕变正在古村中生长。漫步巷道,可见斑驳的老墙焕发新生:民居的外墙上绘就多副瑶族风情壁画,盘王开天的传说、长鼓舞动的身姿、彩凤展翅的图腾墙面上生动再现,为古村注入了鲜活的文化气息。

六坪村外墙上丰富多彩的瑶族风情壁画。

优越的自然环境不仅滋养了古村,也吸引着心怀乡愁的村民返乡创业。他们在葱郁山林间打造了一座幽静雅致的民宿。几幢曾沉寂荒废的老宅,经过匠心改造,摇身变为极具特色的乡村小屋。

六坪村中的一座民宿。

返乡创业的村民将老宅改造成为民宿,使其重新焕发生机。

推开厚重的木门,梁上悬垂的竹编灯罩透出融融暖光。大量游客慕名而来,在此捧一卷闲书、品一杯清茶、享一缕微风,沉浸于山野闲居的宁静恬淡。

宁静恬淡的山中民宿。

民宿主人还别出心裁地打造了一个小型乡村记忆博物馆,粗陶油灯、药农背篓、纺车织机等百余件老物件在竹木展架上无声诉说着过往的乡村生活故事。

民宿内的小型乡村记忆博物馆。

2016年,六坪村入选第四批中国传统村落名录,是梧州市首个获此殊荣的村庄。如今,古老的瑶寨,在文旅的春风中焕发出勃勃生机。如今的六坪村,古韵悠然,新意萌发,如同一幅活态的瑶寨风情画卷在青山绿水间铺展,向世人展示着民族文化根脉生生不息的魅力。

08 苍梧县石桥镇培中村——一曲建筑智慧与艺术的交响

在苍梧县石桥镇北面,藏着一座名为“培中村”的古老村落。它静卧于九龙山脚下、东安江畔,距今已有两百余年历史,不仅是东安文化的重要源头,更是昔日繁忙的“苍梧大路”官商驿道上的一颗明珠。

苍梧县石桥镇培中村静卧于九龙山脚下、东安江畔。

培中村的诞生,可追溯至清代乾隆年间。武秀才潘业播在此择地建宅,开基立业。而后,潘氏族人以血缘为纽带,在此繁衍生息,聚族而居。鼎盛时期,村中宅院鳞次栉比,宅院数量达到30多座,如今村中14座清代中晚期的民居建筑仍较完整地保存下来。

俯瞰培中村,鳞次栉比的宅院映入眼帘。

培中村中有14座清代中晚期的民居建筑保存较完整。

培中村的古民居,多以青砖砌筑高墙,墙面高达数层。村中老人解释,这些高大的青砖墙并非简单的砖石堆砌,其内部隐藏着一个精妙的防盗设计:在墙体中间特定位置,工匠们采用了一种独特的“干挂砖”技术,即砖块之间不用灰浆粘合。若有盗贼企图凿壁偷盗,这些砖块便会自动坍塌落下,瞬间堵塞盗洞,堪称古人防盗的巧思。

培中村古民居富有防盗设计巧思的青砖高墙。

如果说严密的防御体系体现了培中先民的生存智慧,那么遍布建筑各处的精美雕刻与纹饰,则淋漓尽致地展现了古人对美的追求和精神世界的寄托。

培中村一民居外部。

培中村古民居建筑各处的精美雕刻与纹饰。

推开一扇厚重的老宅木门,抬眼望去,雕脊如林,飞檐秀卷;环顾四周,楹联、牌匾、墙体灰塑、雕刻、壁画等呈现于眼前,图案千姿百态,栩栩如生,既显雍容华贵之气度,又具玲珑别致之精巧,表现出独具一格的建筑装饰艺术美感。

老宅木门上的楹联、牌匾、墙体灰塑、雕刻、壁画等。

当前,培中村一栋老宅已被改造成为村委会办公楼。

培中村以其深厚的历史底蕴和独特的建筑艺术价值,在2015年入选广西传统村落名录,2017年成为自治区级文物保护单位。近年来,当地相关部门曾多次对培中村古民居群进行保护性修缮,这颗承载着厚重历史的建筑明珠也将在新时代焕发勃勃生机。

统筹|董文锋 刘威 卢浮峰 王凌云

编辑|骆万丽 周红梅

本期采写|郭亚琼

影像拍摄|黄杰斌 秦钟明 钟国伟

视觉设计|郭亚琼 何泽昊 陈雨晴

文件下载:

关联文件: