一砖一瓦述说历史,一石一木承载乡愁。传统村落承载着中华民族的历史记忆,维系着中华文明的根,寄托着中华儿女的乡愁。千百年来,广西12个世居民族不断融合,创造了多姿多彩的文化,广西传统村落以多元的物质及非物质文化形态镶刻在八桂大地。保护发展传统村落是弘扬优秀传统文化、赓续农耕文明的需要,也是全面推进乡村振兴的需要。

近年来,广西着力推进传统村落的保护与发展。目前,广西共有自治区级传统村落792个,其中342个村落被列入中国传统村落名录,数量位居全国第十。乡愁归处,古韵新生。“传统村落八桂行”活动,与您一起走进14个设区市的传统村落,寻梦八桂乡愁,聆听“广西故事”。

百色,位于广西西北部,山川秀美、风景如画,蜿蜒右江穿城而过,是我国西南边陲的璀璨明珠。独特的地理位置、优越的自然条件以及悠久的历史文脉,孕育了这片以壮族为主体的多民族文化共生地。

当前,百色市留存了不少保存完好的传统村落。这些村落,隐匿于山岭之中,被古树的枝桠环抱,村中小路蜿蜒曲折,通向一座座古朴的吊脚楼与青砖瓦房。不论是吱呀作响的松木楼板,还是庄严素雅的青砖灰瓦,其间流转的不仅是桂西北的山风云雾,更是一首刻进古村落的地方风物志。

这些传统村落,像是历史的琥珀,留住了乡愁,留住了地方文化的根脉,也留住了一笔来自壮家先民丰饶的财富。

本期,我们走进百色,探究那劳村、平流屯、那岩村今日的遗存与传继。

01百色市西林县那劳镇那劳村那劳岑氏家族建筑群——青砖灰瓦写就的家族史诗

出西林县城,驱车东行40多公里,在驮娘江岸那劳镇那劳村静谧的山坡上,座落着目前桂西壮族地区保存规模最大、延续时间最长、保存最为完整的土司建筑群——那劳岑氏家族建筑群,人称“宫保府”。

要说这座古老的家族院落里有什么传奇,“一门三总督”的佳话,无疑是宫保府最为人称道的闪亮名片——这座土司府第,走出了三位杰出的政治人物,分别是云贵总督岑毓英、岑毓宝以及两广总督岑春煊。

那劳岑氏家族建筑群。

那劳村宏伟壮观的岑氏家族建筑群依山傍水,历经明、清两代不断维修扩建而成,占地约4万平方米。建筑群大多为砖木结构建筑,形式上多为面阔三或五开间,建筑既有京派四合院的风格,又有岭南少数民族的建筑特色,是中原文化与岭南少数民族文化交流融合的生动体现。

岑氏家族建筑群包含众多建筑,如宫保府、增寿亭、将军庙、岑氏祠堂、思子楼、荣禄第、南阳书院等,每个建筑各成独立单元,背后都有厚重的历史故事。

在众多建筑的合围中,一处青砖灰瓦的府第格外引人注目。走近府第,一块红底木匾高悬于门楣,匾上“宫保府”3个正楷大字圆润威严,九条彩龙游浮于匾框间,翻腾嬉戏,栩栩如生。

百色市西林县那劳岑氏家族建筑群的重要建筑——宫保府。

宫保府始建于清光绪二年(1876年),耗时5年落成,原占地面积8000平方米,现存建筑面积1800平方米,是岑氏家族建筑群中规模最为宏大的建筑。

百色市西林县那劳岑氏家族建筑群中的宫保府。

“宫保府”之名,源于其主人——清代云贵总督岑毓英。清同治十三年(1874年),岑毓英因戍守西南边疆有功,被朝廷封为“太子太保”,人们便尊称他为“岑宫保”。这座受旨赐建的府第因而得名。如今,“太子太保”的牌匾依然高悬,述说着岑氏家族的荣光。

“宫保府”主人岑毓英曾被朝廷封为“太子太保”。

宫保府中古朴庄重,陈设整齐。

据了解,宫保府的主人岑毓英深受汉族文化影响,在设计其府第时,融合了一些中原建筑的元素,建成了这座复合式建筑。

宫保府外观四四方方,结构严整,布局考究,具有典型的轴对称特征,是一座合院式三进院落。合院结构常见于明清时期汉族大户人家,但在流行干栏式木构建筑的壮族聚居地区较为少见。

宫保府为合院式院落,外观四四方方。

宫保府外墙的纹样依旧清晰可辨。

那劳岑氏家族建筑群中保存完好的建筑和装饰。

宫保府的屋脊处有大量精致华贵的浮雕装饰。

走出宫保府,沿北侧上坡,可见一座三层高亭巍峨矗立。走近一瞧,石砌基盘,盖板筒瓦,八角攒尖顶,壁画栩栩如生。这座造型精美、独具匠心的亭阁,名为“增寿亭”。

增寿亭造型精美、独具匠心。

增寿亭的牌匾虽颜色黯淡,但仍保存完整。

传说,岑毓英二弟岑毓祥所育三子皆夭折,且岑氏家族几代人几乎无人寿命超过70岁。岑家人自感族人属短命之辈,于是特地修建此亭来陈放棺木、供奉香火、消灾还愿,祈求神灵护佑岑氏家族兴旺、子孙延绵。

亭顶,一座八焰火珠葫芦宝顶形状精巧。据当地人解释,葫芦为藤本植物,藤蔓绵延,结果累累、籽粒繁多,象征后代绵延、子孙众多。

增寿亭顶部为八焰火珠葫芦宝顶形状。

亭内,硕大的“寿”字牌匾虽因年岁久远而失色黯淡,但细细端详,其造型却大有精妙之处。大“寿”字头交叉为“千”字,中间有“年”字外廓,底下的“寸”则凸显“寿”字韵味。三字组合而成的“千年寿”蕴含了岑氏族人对生命长久安康的期盼。

增寿亭内硕大的“寿”字牌匾。

幼子夭折,是岑氏家族的一大痛苦。在这个古老建筑群里还有另一处建筑背后的故事也饱含了丧子苦楚——位于景区最北侧的思子楼。

思子楼是岑毓英四弟岑毓琦为不幸夭折的儿子所建。

思子楼为岑毓英四弟岑毓琦为思念不幸夭折的儿子岑景恒,于清光绪三十四年(1908年)所建。相传,岑景恒自幼喜读诗书,聪明过人,但十六岁因病夭折。岑毓琦悲痛不已,特建此楼寄托哀思。

思子楼外观华美,纹样精致。

思子楼面阔三间、进深一间、高三层,由砖瓦木料构筑而成。檐桁、室内和外墙上的壁画,虽经百年日晒雨淋已经斑驳脱落,但其精致纹样仍依稀可见。

墙面上装饰经过百年日晒雨淋已经斑驳脱落,但是仍依稀可见当然风采。

荣禄第,是岑毓英四弟岑毓琦的旧居。这座院落于光绪十八年(1892年)建成,已历经了130多年的风雨变迁。这座府第因岑毓琦之父岑苍松诰封“荣禄大夫”,岑氏以此封爵来命名其宅第,当地人也称之为“宫保新府”。

荣禄第是岑毓英四弟岑毓琦的旧居,至今已历经了130多年的风雨变迁。

荣禄第的建筑风格与宫保府一脉相承,采用三进式合院布局,坐西向东,建筑主体为砖木结构,以青瓦盖顶、砖石铺地。建筑装饰精美,屋顶有“光前”“裕后”石雕。屋脊为龙形浮雕,精致华丽。檐墙装饰多为花鸟、山水、人物、寿意图等壁画,现仍保存完整。

荣禄第精致华丽的檐墙装饰现仍保存完整。

屋脊、墙壁上的精致浮雕和壁画。

位于建筑群西北部的将军庙,是整个岑氏家族建筑群中较早的一组建筑,是明朝时岑氏家族为纪念南宋边将、上林长官司岑子成之远祖岑世兴将军而建。将军庙供奉了一些战死沙场的将士。这座庙宇,不仅是岑氏家族祭祀英灵的场所,更是家族守护边疆的象征。

那劳岑氏家族建筑群中的将军庙。

将军庙威严伫立,门楣上的匾甚为堂皇,廊檐宽敞。将军庙四处可见精致的雕花装饰。门楣、墙壁、檐下的浮雕虽因百年日晒雨淋早已斑驳,失去了往日鲜艳色泽,但其精致的纹路仍清晰可见。

透过窗户,色彩绚丽的雕花装饰映入眼帘。

墙壁、檐下的浮雕和图案仍清晰可见。

将军庙旁的建筑,便是岑氏祠堂。堂内供奉着岑氏家族历代祖先的牌位,壮锦纹样的窗格透出天光,在青石地上写下了一份流动的族谱。

那劳岑氏家族建筑群中的岑氏祠堂。

祠堂院落中间方形石台上有绘着飞鹤的六角形亭子,名“鹤亭”,取仙鹤吉祥、长寿之意。亭顶画有八卦图,主要是用来表示阴阳协调,相传,这座亭子被用来调解族人矛盾,是岑氏家族的小“法庭”。

祠堂院落中的“鹤亭”立于庭院中心。

岑氏宗堂被称之为“南阳堂”。

岑氏祠堂装饰纹样考究、做工精湛。

岑氏祠堂屋脊处的立体雕花装饰。

在那劳岑氏家族建筑群中,有一座书院,因岑氏宗堂为“南阳堂”,故称“南阳书院”。这座书院是岑毓英之子、两广总督岑春煊建设而成。岑春煊十分重视教育和人才培养,创办了20多所学堂,为广东、广西的近代教育发展作了重要奠基,是当时全国各省官员中的“兴教翘楚”。

南阳书院为岑毓英之子、两广总督岑春煊建设而成。

起初,该书院是岑氏家族子弟就读的私塾,也是西林县最早建立的私立学堂。后来,十里八乡的孩子们都来此地学习。这座书院也为当地的教育发展作出了重大贡献。

南阳书院古朴的牌匾。

南阳书院里,精致的翘檐、雕花的漏窗、沉寂的木雕和剥落了朱漆的大门,处处透露着古朴典雅的质感,土司子弟临窗描红的侧影仿佛重现眼前。

南阳书院墙面上的图画保存完好。

在波诡云谲的历史风云中,“一门三总督”的傲然身影早已消隐,岑氏家族后人也散布在天南海北,西林故里只余一座古旧静谧的建筑群,在流转的时光里低吟前世今生。每逢节日,岑氏家族后人便会从五湖四海聚集而来,回到故里祭祖祈福。

如今,那劳岑氏家族建筑群所在的村屯居民已全部搬迁,古建筑群的修复保护和必要的配套设施已经全面建设完成,昔日濒临破败的建筑群重焕新生,2013年被列为全国重点文物保护单位,2017年获评国家AAAA级旅游景区。

02百色市隆林各族自治县金钟山乡平流屯——凝固在吊脚楼里的生存智慧和美学密码西林县那劳镇那劳村那劳岑氏家族建筑群——青砖灰瓦写就的家族史诗

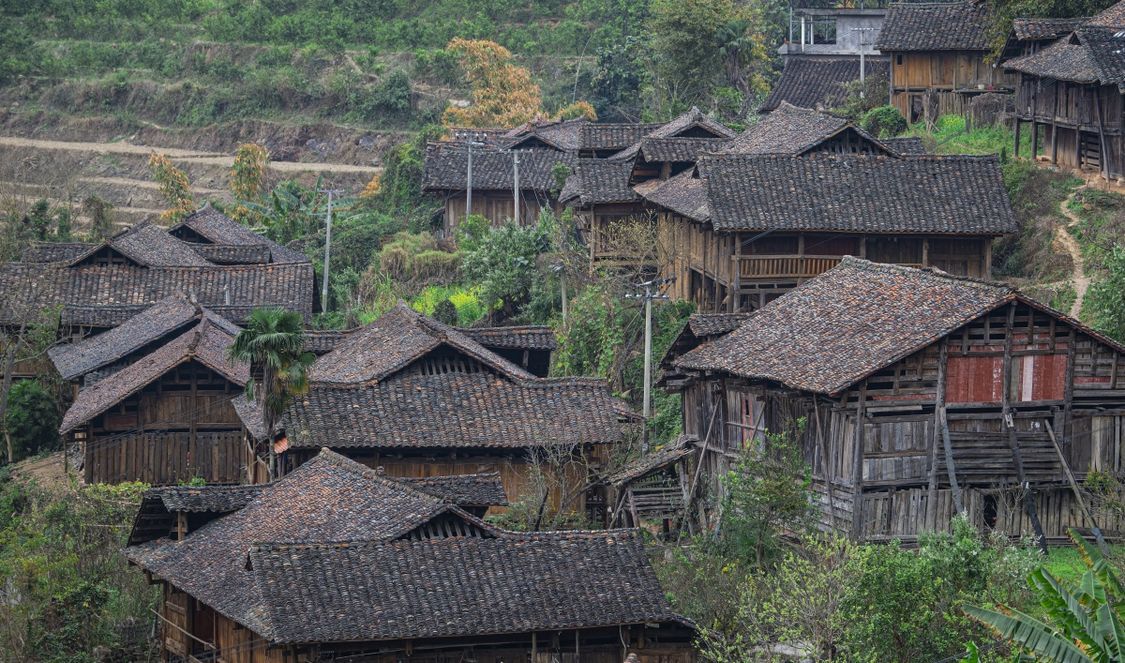

在桂西北金钟山层峦叠嶂的褶皱里,有一座壮族聚居的百年古村——隆林各族自治县金钟山乡平流村平流古寨。

隆林各族自治县金钟山乡平流村平流古寨。

平流古寨始建于嘉庆元年(1796年),距今已有225年历史,2012年被列入第一批中国传统村落名录。古寨里,69座吊脚楼沿着山势错落铺展,构成了一副立体的壮族传统建筑画卷。

依山而建的平流古寨。

吊脚楼是当地壮族的特色建筑,又被称为“干栏”。平流古寨的吊脚楼,以竹木为材料,木材作房架,各部件以榫卯、竹篾等连接,“这些吊脚楼是纯木结构,且建造时可以做到不用一颗钉子。”当地人无不以祖先精湛的建造技艺而自豪。

平流古寨的吊脚楼,以竹木为建造材料,因此又叫“木楼”。

木楼通常分为上下三层,其建筑肌理透露着当地人的生存智慧:底层架空,既可防潮防兽,又巧妙容纳了牲畜圈栏与农具仓库;二层住人,层外延出一米多宽的回廊,雕花栏杆上至今可见风雨剥蚀的纹样;顶层阁楼则用于储藏粮食。

平流古寨中现存的吊脚楼。

平流古寨的一座吊脚楼内部。

平流古寨传统民居的屋顶结构是其一大特色——屋檐倾度大,便于排雨防晒,屋顶两端各有A型小屋檐,起到通风、采光的作用。

平流古寨的吊脚楼屋檐倾度大,屋顶两端各有A型小屋檐。

吊脚楼多为单幢建筑,各家自成院落,各宅院又有小径相通。走进村中一户人家家中,屋内的火塘烧得正旺,灶上炖煮的猪脚汤咕咚咕咚溢出。屋内氤氲的水汽中,是乡亲们围坐在火塘边话家常的温暖。

当地干部和乡亲们围坐在火塘边话家常。

正在劳作的壮族少女。

2011年起,百色市隆林各族自治县住房和城乡建设局组织编制了《隆林各族自治县金钟山乡平流屯生态乡土规划》,对平流村的古建筑实施多次保护性修缮。

屋顶上的瓦片经过了多次修补替换后,色彩略有差异。

技术工人给房屋刷了防火防腐漆,用木料支撑起倾斜的墙壁,用青瓦补全残缺的屋顶。这些老房子被编了号、挂了牌,像博物馆里的展品般被妥善保管,在青山绿树中安然伫立。

平流古寨的吊脚楼在青山绿树的环抱中静静伫立。

如今的平流古寨,是静默的。村中只剩两三户常住,大部分居民们搬走了,住进了山对面崭新的楼房。唯有老屋留了下来,带着岁月的包浆,带着风雨的印记,带着数代人曾生活过的气息。

03百色市西林县那岩古木寨——千年木寨锁乡愁

在百色市西林县马蚌乡浪吉村,有一座建在山顶上的壮族山寨——那岩古木寨。据说这座古寨已有一千多年的历史,是目前西林县保留最完整的乡村古寨,2013年入选第一批中国传统村落名录,2014年被列入中国少数民族特色村寨。

被山峰、溪流环抱的那岩古木寨。

寨中老人说,他们的祖先是古代“句町国”头领“承”的后裔,生活在西林县普合乡一带,后来辗转到那岩。彼时的那岩,森林密布、长满刺竹,易守难攻,先民就在此建寨,繁衍生息。

“那岩”为壮语音译,意为“山垭上有田的地方”。从空中俯瞰,那岩古木寨被山峰、溪流环抱,村中木楼、竹林、古树等美不胜收。

那岩古木寨是目前百色市西林县保留最完整的乡村古寨。

村中有不少生长了近百年的树木。其中,有一棵古树,枝桠相互缠绕,被村民称为“夫妻树”,至今仍枝繁叶茂,生长着新的年轮。

那岩古木寨一棵枝桠缠绕的古树,被村民称为“夫妻树”。

在那岩古木寨,干栏式建筑无疑是最闪亮的风景。据悉,干栏式建筑是传承2000多年历史的壮族独特建筑模式。寨里房屋建筑形式为明、清时期的干栏式木楼,不打一颗铁钉,不绑一条铁丝,却牢固无比。

那岩古木寨现存的干栏式建筑。

寨中大多数木屋分为三层,底层是畜禽的栏舍,中层住人,上层用来堆放粮食。也有少数人家只建两层,这类木屋底部通常不悬空,直接落于地面。

那岩古木寨中的一座木楼。

传统工艺修建百年的连片干栏建筑是那岩古木寨的独特风貌,家家相联、户户相通的建筑格局依然保存完好。绕廊走一周,四面八方的景色便尽收眼底。

连片干栏建筑是那岩古木寨的独特风貌。

那岩古木寨中,村民修建连廊,使得家家相联、户户相通。

此来彼往的游人,给予那岩诸多赞誉:壮族“干栏”文化第一村、国内七大神秘古寨之一、壮族建筑的“活化石”……甚至被建筑学家喻为“壮族标志性的连体建筑”,成为研究壮族建筑文化不可多得的实物。

那岩古木寨户连户、家连家,小院的回廊悬空深长,最长的有四五十米,连通着三四户人家。即使是隔一条村路的两户人家也用回廊连接。若是在寨里串门,可以连走20多户人家不用落地,仿佛在一座巨大的迷宫中穿行。因此,在那岩古寨,“一家有喜,全村同乐”的风俗得以延续。

那岩古木寨中仍有几位老人居住于此。

这座千年古寨曾居住千百名壮族同胞,那岩的壮族属于“布依”支系,善于种棉织布,手工制作的服饰造型精巧,以蓝靛色为主色调,点缀以绚丽多姿的装饰纹样。特别是女装的衣袖和衣领,色彩鲜艳层叠,颇有古王族之风。一些布制的装饰品更是样式奇特、工艺精细。

古寨中的居民大多已经搬迁至镇上,只有三两户老人守着小楼过着日出而作日落而息的田园生活。当被问及为何没有选择离开村子,“住惯了,祖祖辈辈的根在这里。”老人用方言喃喃低语着,一手揭开锅盖,升腾起的水汽瞬间盈满房间。

火塘里未燃尽的柴火,烟囱上飘出的缕缕青烟,木楼门上鲜红的春联,门前还未干的水渍……这座远离城市的村庄并不孤独。

每逢春节,村民们返乡为老屋贴上火红的春联、挂起火红的灯笼。

“山歌唢呐共呼应,梯田竹林相映衬,土布晒在回廊间,山寨美味桌上现。”每逢春节、广西三月三等重大节日期间,村民们会重归故里,昔日宁静的古木寨喧闹起来。

“房子要有人气养着才不会坏。”当地居民摩挲着开裂的木墙疼惜地说,“这也是为什么我们会经常回来。”

有人居住时,烟火气袅袅升起,木梁在温暖中愈发坚韧,仿佛被赋予了新的生命。一旦无人问津,时光便开始肆意侵蚀,很快便在岁月的长河中衰败下去。当地住建部门也曾多次对寨中建筑进行修缮保护。那岩古木寨等传统村落的存在也提醒着我们:传统村落,要活在人们持续使用和共同守护的体温里。

节日过后,寨子重归静谧。空无一人的巷道里,日光从宽大的屋檐倾泄而下,在长满青苔的石板路上铺展成一道道光影。那些被精心保护的老房子,在山林中静静呼吸,等待着下一个热闹的白昼,也安于每一个寂静的长夜。

统筹|董文锋 刘威 卢浮峰 王凌云

编辑|骆万丽 周红梅

本期采写|郭亚琼

影像拍摄|黄杰斌 秦钟明 钟国伟

视觉设计|郭亚琼 何泽昊

文件下载:

关联文件: